من نافل القول أنّ مسألة الهجرة واللّجوء والمنفى اليوم لا تحتلّ فقط مركز الاهتمام في السّياسات العموميّة لكل دولة على حدة، بل تقع في صميم العلاقات بين الدّول، دول المنشأ والعبور والاستقبال على السّواء باعتبار أنّ الهجرة "مشكلة" لا يمكن حلّها إلاّ بتظافر مجهودات الجميع، دولا وحكومات ومنظّمات غير حكوميّة أيضا. من أجل ذلك أطلقت الأمم المتّحدة سنة 2016 مسارا تفاوضيّا بين دول الجمعيّة العامّة لصياغة إعلان أمميّ حول اللاّجئين والمهاجرين، عرف بـ"إعلان نيويورك"، والذي جاء فيه:

"إنّ للتّنقّلات الكبيرة للاّجئين والمهاجرين آثارا سياسيّة، اقتصاديّة، اجتماعيّة، تنمويّة وإنسانيّة، وآثارٌ تتعلّق بحقوق الإنسان التي ليس لها حدود. إنّها ظاهرة عالميّة تستدعي مقاربات وحلولا عالميّة ولا يمكن لأية دولة لوحدها أن تسيّر هذه التّنقلات. إنّ الدّول المجاورة ودول العبور، وهي دول ناميّة في الأغلب، هي الأكثر عرضة لهذه التّنقّلات، وفي كثير من الحالات يُطلب منها بشدّة تجنيد إمكانيّاتها لمواجهة هذه الظّاهرة، ما يؤثّر على تنميتها وعلى تجانسها الاجتماعيّ والاقتصاديّ. أيضا، أصبحت أزمات اللاجئين طويلة الأمد ظاهرة عاديّة مع نتائجها بعيدة المدى لاسيما للاّجئين أنفسهم، وأيضا بالنّسبة للبلدان المستقبلة التي يجب مساعدتها بتعزيز التّعاون الدوليّ"[1].

كان هذا الإعلان الأول من نوعه الذي ترعاه الأمم المتّحدة، لكن سرعان ما طفت إلى السّطح خلافات عميقة بين الدّول بمناسبة صياغة "الإعلان العالميّ حول المهاجرين" سنة 2018[2]، والذي عرف بـ "إعلان مراكش"، على اعتبار أنّه يقيّد السّيادة الوطنيّة للدّول فيما يتعلّق بصياغة سياساتها العموميّة الخاصّة بالهجرة، كما أنّه لا يميّز بين الهجرات الشّرعيّة وغير الشّرعيّة وبين الهجرات الاقتصاديّة والهجرات لأسباب إنسانيّة، بل والأكثر من ذلك أنّه لا يتعرّض لـ "جذر المشكلة" باعتباره يتحدّث عن "المسؤوليّة المشتركة" للدّول في أزمات اللاّجئين خاصّة، وهذا ما رفضته العديد من الدول التي لها تجارب مباشرة مع مسائل اللّجوء والهجرة القسريّة كالجزائر، كما أنه يتحدّث عن الإجراءات الواجب اتّخاذها من أجل تحسين ظروف معيشة السّكان في إطار مقاربة التّنمية المستدامة لـ "مكافحة العوامل السلبيّة والمشاكل البنيويّة التي تدفع بالأفراد لمغادرة بلدانهم الأصليّة"[3]، لكن دون الإشارة إلى أنّ هذه "العوامل السلبيّة والمشاكل البنيويّة" ترجع في الأساس إلى التّقسيم الدّوليّ اللاّمتكافئ والبنيويّ بين دول الشّمال المهيمن ودول الجنوب المتخلّف، وهذا ما يلاحظ في كل مرة تنفجر فيها أزمة لاجئين، مثل أزمة اللاّجئين السّوريّين وتوجّههم نحو أوربا، أو اللاّجئين من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبيّة وتوجّههم نحو الولايات المتّحدة، أو أزمة اللاّجئين التي ظهرت على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا (2021).

هذه الأمثلة تبيّن أهميّة مسألة الهجرة واللّجوء على المستويين الدّوليّ والوطنيّ معًا، وتبيّن أيضًا أهميّة رهاناتها ليس السّياسيّة منها فقط، وإنّما أيضًا الأكاديميّة إذا ما تمّ تجاهل السّياقات التي يجب أن توضع فيها، لا سيّما ما يتعلق بسياق البنية اللاّمتكافئة بين دول الشّمال ودول الجنوب. طبعا اهتمّت هذه الدّول جميعًا، كلّ من منظورها، بمسائل الهجرة[4]. فإذا أخذنا كمؤشّر على ذلك إصدار مجلاّت متخصّصة فإنّنا نجد في بلدان الشّمال مثلا مجلاّت Hommes et migration European journal of migration and law, أو International migration review. أمّا في الجنوب، فنجد مثلا المجلّة البرازيليّة Travessia، المجلّة الآسيويّة South Asian Diaspora أو المجلّة الإفريقيّة Revue africaine des migrations internationales.

من جهتها خصّصت مجلة "إنسانيّات" ثلاثة أعداد موضوعاتيّة في حقل دراسات الهجرة: "الهجرات – رؤى من الجنوب" (عدد 69-70)، "الأشخاص المسنّون بين ضفّتي المتوسّط: أيّ مصير؟" (عدد 72-73) و"الممارسات اللّغوية المتعدّدة والتّنقّل بين البلدان المغاربيّة وأوروبا" (عدد 77-78). لكن يبدو اهتمام المجلّة بقضايا الهجرة واضحا منذ إصدار أعدادها الأولى، إذ قدّمت مساهمات مميّزة نذكر منها مقالات حول شباب الجالية المغاربيّة بفرنسا (عدد 08)، أدب المهجر (أعداد 09 و10)، المهاجرون بين الذّاكرة والتّاريخ (عدد 32-33)، الهجرة الداخليّة (أعداد 16 و28)، الهجرة السريّة (أعداد 55-56 و69-70)، كمّا أنّها اهتمّت أيضا بوضعيّة الجاليات الأخرى من دول الجنوب على غرار المهاجرين المغربّيين والإكوادوريّين بإسبانيا، أو المصريّين بالصّين (عدد 69-70) أو الموريتانيّين بفرنسا (عدد 77-78).

سنقدّم فيما يلي عيّنة من الإحصاءات والقراءات حول الهجرة الدوليّة واللاّجئين، بعدها سنعرض عددًا من المقالات التي نشرت في مجلّة "إنسانيات" حول الهجرة واللّجوء والمنفى من منظور "باراديغم الجنوب"، لنختم بمناقشة بعض الشّروط التي نراها ضروريّة "من أجل أنثروبولوجيا ملتزمة حول الهجرات".

إحصاءات وأحكام مسبقة حول الهجرة الدّوليّة واللاّجئين

حسب "تقرير الهجرة في العالم لعام 2020" الصّادر عن المنظمة الدّوليّة للهجرة، فإنّ العدد الإجماليّ للمهاجرين في تزايد مستمرّ إذ بلغ 153 مليون شخص سنة 1990 (2.9% من سكّان العالم)، وارتفع إلى 173.5 مليون شخص سنة 2000 (2.8%)، ليصل إلى 272 مليون شخص سنة 2020 ( 3.5%)[5].

وإذا ما أردنا أن ندقّق في الخصائص السوسيو- ديموغرافية لهؤلاء المهاجرين، فإنّ نفس التّقرير يشير إلى أنّ 52% منهم من الذّكور و48% من الإناث وذلك سنة 2019. أما بالنّسبة للسّنّ، فإنّ حوالي 74% منهم كان في سنّ العمل (20-64 سنة). أمّا الذين تقلّ أعمارهم عن 20 سنة فقد بلغت نسبتهم 14% والذين تفوق أعمارهم 65 سنة بلغت نسبتهم حوالي 12%[6] .

بالنّسبة لمتغيّر العمل، يقدّم هذا التّقرير إحصاءات لسنة 2017 حول العمّال المهاجرين إذ بلغ عددهم 164 مليون شخص، ممّا مثّل 64% من العدد الإجمالي للمهاجرين الدّوليّين آنذاك، و70% من المهاجرين الدّوليّين البالغين سنّ العمل. أمّا بالنّسبة لتوزيعهم حسب الجنس، فقد بلغ عدد العمال المهاجرين 96 مليونا والعاملات المهاجرات 68 مليونا[7].

فبالإجمال، وحسب هذه الإحصائيّات، يمكننا القول أنّ الهجرة الدّوليّة هي هجرة ذكوريّة وهجرة عمالة في الأساس. لكن هذه الإحصاءات لا تغطّي كلّ فئات المهاجرين مثل فئة اللاّجئين والمنفيّين، والتي سنعرض لمحة عنهم فيما يلي:

في نهاية سنة 2020، قُدّر العدد الإجمالي للاجئين[8] عبر العالم بـ 82.4 مليونا (كانوا حوالي 40 مليونا سنة 2010)، منهم 26.4 مليونا تحت وصاية هيئات الأمم المتحدة للاجئين ( HCR وUNRWA). من حيث خصائصهم السوسيو- ديموغرافية، فإنّ الفئة العمرية 18-59 سنة تشكّل النسبة الأعلى من بين اللاجئين: 25% نساء و27% رجال. أمّا الفئة العمرية الأقلّ من 18 سنة فتشكّل نسبة 42%. وتشير الإحصاءات إلى أنّه من 2018 إلى 2020، وُلد ما بين 290000 و340000 طفلا في بلدان اللجوء والمنفى. بالنّسبة لمناطق الاستقرار، فإنّ 61% من هؤلاء اللاجئين، حسب معطيات سنة 2018، يستقرّون في المناطق الحضريّة بالخصوص[9].

هناك معطيات أخرى تجعلنا نعيد النّظر في عدد من الأحكام الشّائعة حول اللاجئين. مثلا، وعلى العكس من التّهويل (والعويل) الإعلامي والسياسي حول "موجات" اللاجئين التي أغرقت البلدان المتقدّمة و"الأخطار" و"الكوارث" التي قد يحدثونها في نمطها المعيشيّ، تشير الإحصائيّات الخاصّة بسنة 2020 أنّ البلدان المتقدّمة تستقبل فقط 14% من هؤلاء المهاجرين بينما تستقبل البلدان النّامية 86% منهم، والبلدان المستقبلة الأولى في العالم ليست بلدانا متقدّمة (تركيا، كولمبيا، باكستان وأوغندا). وفي العموم، فإن 73% من اللاجئين هم لاجؤون في بلدان مجاورة لبلدهم الأصلي و27% في بلدان أخرى[10].

هذه الإحصائيّات الأخيرة دفعتنا للبحث عمّا إذا كان هنالك واقع آخر خلف أرقام الهجرة واللّجوء والمنفى، عبر الجغرافيا وعبر التّاريخ، وذلك من أجل تمحيص وتفكيك الكثير من الأحكام المسبقة، خاصّة تلك المؤسّسة على النّزعة الكمّية من النّاحية المنهجيّة وعلى مركزيّة الشّمال من النّاحية الإديولوجيّة. لهذا السّبب قمنا في هذا العدد من دفاتر مجلّة إنسانيات بجمع عدد من المقالات حول تجارب مختلفة للهجرة، ترتبط بالماضي والحاضر، خارجيّة وداخليّة، وهي مقالات ذات مقاربات كيفيّة بالأساس وتشمل تخصّصات متعدّدة في العلوم الانسانيّة (أنثروبولوجيا، علم الاجتماع، تاريخ...).

تجارب في الهجرة

تعدّ هجرة الجزائريّين نحو البلاد الإسلاميّة خلال الفترة ما بين نهاية القرن التّاسع عشر وبدايات القرن العشرين من التّجارب التّاريخيّة التي استقطبت اهتمام المؤرخين، ومنهم المؤرّخ الرّاحل محمّد غالم الذي انتقد بداية الإسطوغرافيا الاستعماريّة حولها والتي اعتمدت على أرشيف الإدارة الاستعماريّة. هذه الأخيرة اهتمّت بهذه الهجرة أوّلا لأسباب أمنيّة خشية أن تكون الشّرارة التي قد توقد حركات ثوريّة، ولكن أيضا لأنّها "تشوّه صورة فرنسا" أمام الرّأي العامّ الفرنسيّ والعالم الإسلاميّ، إضافة إلى أنّ هذه الهجرة تشكّل خسارة فادحة في اليد العاملة الضّروريّة للاقتصاد الكولونياليّ. هكذا أنتجت هذه الإدارة كمًّا من الوثائق التي شكّلت المادّة الأوليّة لـ "تفسيرات" المؤرّخين الاستعماريّين[11] حول هذه الهجرة والتي صنّفها م. غالم إلى فئتين: تفسيرات تقليديّة تحاول إبعاد مسؤوليّة الإدارة الاستعماريّة كسبب للهجرة، وأخرى جديدة أو حديثة تشير مباشرة إلى هذه الإدارة باعتبارها المسؤول عن الوضعيّة الاقتصاديّة المزرية لـ "الأهالي" والنّاتجة عن الفقر واستغلال "الكولون". لكنّ هذا التّفسير لا يشير إلى المشكلة الأصليّة وهي وجود الاستعمار نفسه وليس نوعيّة الإدارة التي ينتهجها. لقد انتقد غالم كلاّ من التّفسيرين وبيّن كيف أنّ عددا من المؤرّخين المعاصرين[12] قد سلكوا نفس الطّريق وأعادوا نفس التّفسيرات، ولكن ذكر أنّ هناك أيضا مؤرّخين أكثر موضوعيّة[13]. في النّهاية، يسهم المقال في إبراز ضرورة وضع النّتاج الإسطوغرافيّ الكولونياليّ في سياقه التّاريخيّ من أجل حصر أحكامه المسبقة وضبط نقائصه وتفسيراته الخاطئة، وكذا عدم إغفال مساهماته المعرفيّة والمنهجيّة، كما يوصي غالم بضرورة القيام بدراسات "وطنيّة" حول هجرة الجزائريّين إلى البلاد الإسلاميّة وذلك بالاعتماد على أرشيف الإدارة العثمانيّة والأرشيف الموجود بمصر وبلاد الشّام، بالإضافة لجمع الشّهادات من العائلات المهاجرة.

هذه المبادئ المنهجيّة هي التي وجّهت عمل مليكة ونوغي حول المنفيّين إلى كاليدونيا الجديدة، إذ اعتمدت على الوثائق المتاحة في الأرشيف بفرنسا وفي بلديّة "بوراي" بكاليدونيا الجديدة، كما قامت بتحقيقات ميدانية ذات طابع إثنوغرافي مع السّكّان الكاليدونيّين أحفاد الجزائريّين والمغاربيين، إضافة إلى تحقيقات ميدانيّة أخرى بالجزائر وتونس وفرنسا، وانطلاقا من كلّ هذه المواد استطاعت المؤلفة إعادة بناء صورة حيّة لمأساة المنفيّين الجزائريّين خلال القرن التّاسع عشر. فهؤلاء المنفيّون هم أساسا ثوّار الانتفاضات الشعبيّة لأولاد سيد الشّيخ أوّلا سنة 1864، ثمّ انتفاضة منطقة القبائل سنة 1871، وانتفاضة منطقة بسكرة سنة 1876. لقد حوكم هؤلاء في محاكم خاصة "حسب القانون الخاصّ بمتمرّدي 'كومونة باريس' سنة 1871، وحُكم عليهم بالأشغال الشّاقة أو العزل"، واحتُجزوا طويلا في "مخازن" قبل أن يتمّ ترحيلهم في قوافل بحريّة نحو كاليدونيا الجديدة. لقد وصفت المؤلفة الرّحلة الطّويلة وكذلك حياة المنفيّين على هذه الأرض الجديدة في إطار "تجربة استعماريّة جنائيّة" كانت تهدف إلى "إدماجهم"، لكنّهم أفشلوها وقاموا بمواجهتها عن طريق تجنيد عناصر كثيرة من تراثهم الثقافي ("الجماعة")، الاجتماعي (علاقات القرابة والمصاهرة)، الرّمزي (الدّين، المقبرة) وكذلك بخبرتهم الزراعية (النّخيل). لقد كانت ملحمة جديدة أو بعبارة أدقّ، كانت هذه المواجهة استمرارا لمقاومات سابقة للاستعمار ولكن على أرض أخرى وبوسائل أخرى.

لتجربة الإدماج هذه قصّة أخرى، تجاوزت الفترة الاستعماريّة، ترويها لنا فرانسواز لورسوري "حول تمدرس أطفال المهاجرين بفرنسا". لقد بيّنت في مقالها كيف أنّ أطفال المهاجرين اعتُبروا في البداية من "ذوي الاحتياجات الخاصّة" الذين يجب التّكفّل بهم في مؤسّسات تربوية خاصّة ذات برامج تربوية خاصّة بغية إدماجهم في المجتمع الفرنسي وتحضيرهم، في الوقت نفسه، لإدماجهم المحتمل في البلدان الأصليّة لآبائهم، وكيف أنّ هذا المنظور لم يتغيّر جوهريّا عبر الزّمن رغم تغيّر الحكومات. لقد بيّنت المؤلّفة أيضا، استنادا لتحقيقات ميدانية، كيف أنّ هذا المنظور "إثنيّ" بالأساس وكيف تغلغل ليس فقط في الممارسات المؤسّساتيّة (تنظيم الأقسام مثلا)، بل أيضا في التّعاملات اليوميّة بين مختلف الفاعلين التربويّين، بل وحتى خارج أسوار المدارس كما تدلّ على ذلك "قضيّة الحجاب" وارتداداتها في قطاع التربية والمجتمع العامّ على حدّ سواء. أخيرا، ومن أجل تناول مسألة النّجاح أو الفشل المدرسيّ لأطفال المهاجرين، عرضت المؤلفة ثلاث فرضيّات كبرى جنّدت ثلاث متغيّرات تفسيريّة هي: التّقسيم الطّبقي، التّعاملات التّمييزيّة النّاقلة للتّقسيم الاجتماعيّ الموجود خارج المدرسة، وتعبئة الفاعلين في القطاع التربويّ. لقد بيّنت نتائج التحقيقات المعروضة "صدق" هذه الفرضيّات وكيف أنّ أبناء المهاجرين يدرسون تحت وطأة التّقسيم الطّبقي على غرار أبناء العمّال، إضافة للمعاملات التّمييزيّة والانتقائيّة ضدّهم. لكن نتائج تحقيقات أخرى بيّنت "نضال" أسر المهاجرين من أجل تمدرس أطفالهم وخاصّة عزيمة الفتيات ومثابرتهن من أجل النّجاح في دراستهنّ، وكأنّها نفس القصّة، قصّة مقاومة نظام تمييزيّ حتى لا نقول عنصريّ، والتي جرت سابقا في وديان كاليدونيا الجديدة، وها هي تتكرّر هنا ولكن بين جدران "المدرسة الجمهوريّة" هذه المرّة.

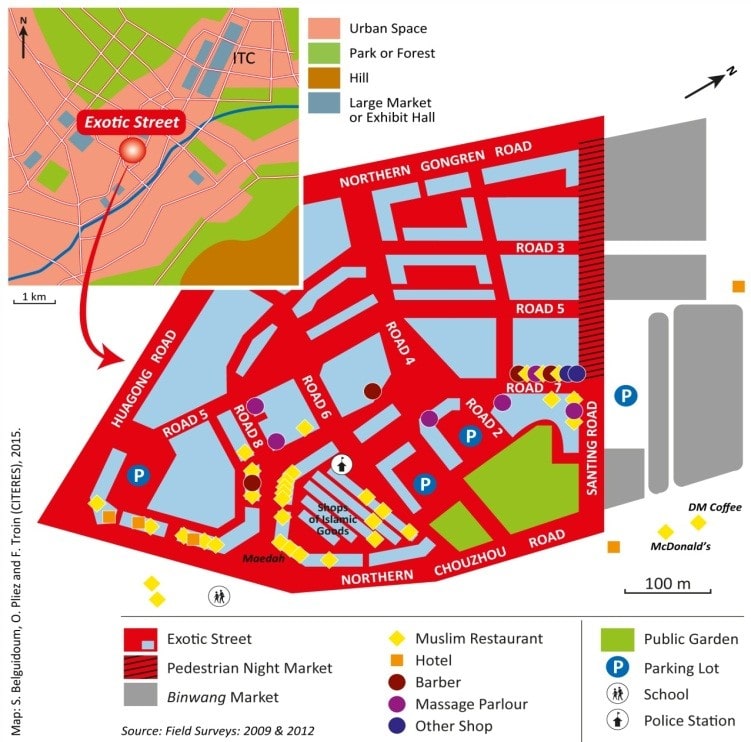

يعرض لنا كلّ من سعيد بلڤيدوم وأليفييه بليز تجربة هجرة أخرى للجزائريّين تختلف عن الوجهة الكلاسيكيّة نحو فرنسا، وبالتّالي تجربة أخرى للاندماج في المجتمع المستقبِل. إنّها تجربة التجّار المهاجرين نحو مدينة "ييوو" الصّينيّة، هذه المدينة التي تقع في الجنوب من مدينة "شنغاي" أصبحت من أكبر أسواق الجملة في العالم والمتخصّصة في بيع السّلع ذات الحجم الصّغير (أدوات كهرومنزليّة، أدوات التّزيين، منتجات ورقيّة، أجهزة إلكترونيّة صغيرة...). فحسب المؤلّفيْن، يرجع هذا النّموّ التّجاريّ والعمرانيّ الهائل إلى تظافر ديناميكيّتين اثنتين: ديناميكيّة "ماكرويّة" للتحوّل الاقتصاديّ الصّينيّ بداية سنوات الثّمانينات نحو اقتصاد أكثر لبراليّة ثمّ الانضمام إلى منظّمة التّجارة العالميّة مطلع سنوات الألفين، وتُرجم ذلك إلى سياسات عموميّة لا-مركزيّة أكثر فأكثر، وديناميكيّة "ميكرويّة" لنشاط آلاف التّجّار والوكلاء على المستوى المحليّ والذي خلق بالموازاة أعمالا خدماتيّة مزدهرة لاستقبال الوافدين كالفنادق والمطاعم. هذه الحركيّة التّجاريّة، بأسعارها التّنافسيّة وتسهيلاتها الخدماتيّة، هي التي استقطبت رجال الأعمال والتّجار من المنطقة العربيّة ومن بينهم الجزائريّون الذين اتخذوا من مدينة "دبي" الإماراتيّة محطّة أولى لهم نحو الصّين ليربطوا فيما بعد علاقاتهم مباشرة مع مدينة "ييوو". يعود هذا الحضور الجزائري إلى نهاية سنوات التّسعينات بفضل عدد من "الرّوّاد" الأوائل من مدينة "العُلمة" بولاية سطيف ليرتفع عدد التجّار والوكلاء بعد ذلك وتتنوع أصولهم الجغرافيّة وتتزايد بالخصوص فئة الشّباب بينهم. أمّا استراتيجيّات الاندماج فهي تتوزّع بين المجالين الرّسميّ وغير الرّسميّ، لكن في كلتا الحالتين يبقى لمؤسّسة العائلة وشبكة المعارف الثّقل الأكبر لنجاح استراتيجيّات الاندماج هذه.

حول هذا الموضوع أيضا، أي استراتيجيّات الاندماج، يبرز لنا مقال خديجة عادل ونادية بلحسين-مساسي أهمية البعد الجماعاتيّ (العائلة وشبكة المعارف) ولكن هذه المرّة ليس على المستوى الخارجيّ، بل على المستوى الدّاخليّ أي فيما يتعلّق بالهجرة الدّاخليّة، وبالخصوص الهجرة نحو مدينة قسنطينة انطلاقا من منطقتي الأوراس والقبائل. وضعت الباحثتان بداية هذه الهجرة في سياق تاريخيّ أشمل يعود للفترة الاستعماريّة، خصوصا الهجرة الرّيفيّة التي أعقبت النّهب العقّاري الكولونياليّ بعد انتفاضة 1871 وكذلك خلال حرب التّحرير الوطنيّ، لكن هذه الهجرة استمرّت أيضًا بعد الاستقلال. لقد حاولتا تتبّع مسارات بعض العائلات المهاجرة واستراتيجيّات اندماجها في الفضاء الحضري لمدينة قسنطينة انطلاقا من ثلاث مؤشّرات أساسيّة هي العمل، السّكن والمصاهرة. لكن المشترك بينها جميعا يبقى قوّة الجماعة القرابيّة، فهذه الأخيرة هي التي تضمن العمل لأفرادها المهاجرين، وهي التي تضمن لهم السّكن الأوليّ ريثما يتدبّرون مسكنا لهم فيما بعد، وهي أيضا التي تضمن استمراريّتها من خلال تفضيل الزّواج الدّاخليّ، حتّى من طرف الشّباب، مع أنه لا توجد "صعوبات لعقد المصاهرة خارج الجماعة" كما تقول المؤلّفتان. إلاّ أنهما تشيران من جهة أخرى إلى استراتيجيّات جديدة للاندماج "قائمة على توافقات ثقافيّة، فكريّة، على الصّداقة..." تميل بكفّة الميزان إلى الفرد على حساب الجماعة القرابيّة، وتجعل منه "الشّخص الثّالث" الذي يحمل داخله "ولاءين اثنين ومرجعيّتين اثنتين" حسب تعبير المؤلّفتين. فهل هي بداية "العمر الثّالث" للهجرة حسب نموذج عبد المالك صيّاد للأعمار الثلاثة للهجرة؟[14]

يمكننا طرح السّؤال نفسه بالنّسبة للاّجئين الصّحراويّين بمخيّمات تندوف: هل دخلوا هم أيضًا مرحلة العمر الثّالث للهجرة مع أنّ هجرتهم كانت قسريّة وليست طوعيّة؟ هذا ما يمكننا تلمّسه ولو جزئيّا لدى قراءتنا مقال صوفي كراتيني التي اهتمت خصوصا بمؤسّسة العائلة في هذه المخيّمات. لقد بيّنت بدايةً مركزيّة العائلة الممتدّة في الحياة الاجتماعيّة للصّحراويّين في الماضي، على غرار مناطق أخرى عبر العالم، وكيف أنّ مكانة الفرد وتنشئته وأدواره محدّدة كلّها بقواعد علاقات القرابة المنسوجة حوله، وأولى هذه العلاقات علاقات النّسب الأبوي، ثمّ تأتي بعد ذلك علاقات المصاهرة سواء داخل النّسب نفسه أو مع خطوط أنساب أخرى، وهنا تبرز أهميّة وضعيّة المرأة في تعزيز الرّوابط بين المجموعات القبليّة للمجتمع التّقليديّ الصّحراويّ بانتقالها القائم على مبدأ السّكن مع عائلة الزّوج. لكن كلّ هذا النّظام الاجتماعيّ- القرابيّ تزعزع بعد 1975 "إثر الاجتياح المغربيّ للأراضي الصّحراويّة وفرار المدنيّين باتّجاه الجزائر، الوجهة الوحيدة الممكنة للّجوء"، تكتب المؤلّفة. ففي حياة المنفى والمخيّمات، وللضّرورات السّياسيّة والعسكريّة من أجل قضيّة التّحرير وبناء الدّولة الوطنيّة، لم تعد "القبليّة" أساس العقد الاجتماعيّ بين الصّحراويّين، بل على العكس أصبحت تعتبر عائقا لبناء الحسّ والهويّة الوطنّيين. ولكن هذه ليست التغيّرات الكبرى الوحيدة التي عرفها الصّحراويّون، فهناك تغيّرات خاصّة بالزّواج (منع تزويج الفتاة دون موافقتها، تغيّر قواعد إقامة الزّوجة مع عائلة الزّوج...)، كما أنّ هناك الأدوار المهمّة التي اضطرّت النّساء الصّحراويّات للقيام بها في المخيّمات بسبب غياب الرّجال في جبهات الحرب كالأعمال الخاصة بالصحة والتربية ورعاية الأطفال والشيوخ وغيرها، إضافة إلى النشاطات السياسية والإعلامية من أجل القضية الصحراوية. هذا ما نقلته لنا ص. كاراتيني في مقالها، وهي تتساءل في النّهاية عن مستقبل هؤلاء النّسوة الصّحراويّات والعائلة والمجتمع الصّحراويّين بصفة عامّة بعد وقف إطلاق النّار سنة 1991 ومشروع استفتاء تقرير المصير الذي لم ير النّور بعد.

يتناول المقال الأخير في هذا العدد هجرة الأقليّة اليهوديّة ويتتبّع مساراتها من بلدان المنشأ (شمال إفريقيا) خلال الفترة الاستعماريّة إلى البلد المستقبِل (فرنسا) بعد الاستقلال. يبيّن المؤلّف، ريتشارد أيون، كيف أنّ اندماج يهود شمال إفريقيا في المجتمع الكولونياليّ متباين من بلد مغاربيّ لآخر، وأنّ ذلك يرجع أساسا إلى طبيعة الوجود الاستعماريّ (احتلال سكانيّ أو حماية) وطول مدّته في كلّ بلد إذ "كانت فرنسا حاضرة لمدّة مائة واثنتين وثلاثين سنة في الجزائر، من 1830 إلى 1962، وخمسة وسبعين سنة في تونس من 1881 إلى 1956، وفقط أربعا و أربعين سنة في المغرب من 1912 إلى 1956". إضافة إلى هذا الوضع العام، هناك الوضعيّة القانونيّة لليهود في كلّ بلد إذ تمّ منح يهود الجزائر الجنسيّة الفرنسيّة بصفة جماعيّة سنة 1870، بينما بقي يهود تونس من رعايا الباي ويهود المغرب من رعايا السّلطان. لكن هذا الاندماج لا يرجع فقط للإطار المفروض من المستعمِر، بل يرجع كذلك إلى طبيعة استجابة أفراد الطّائفة اليهوديّة للحقوق والفرص والامتيازات التي يقدّمها هذا الإطار كالحقّ في التّعليم والعمل والانتخاب والتّقاضي، كلّ ذلك كان له أثر أكيد في ارتقاء السّلّم الاجتماعيّ، لكن من جهة أخرى كان له الأثر الأكيد أيضًا في تفكّك الثّقافة التّقليديّة اليهوديّة، وهذا ما شكّل هاجسا لحاخامات وأعيان الطّائفة اليهوديّة، خاصّة بعد هجرتهم الجماعيّة نحو فرنسا واستقرارهم بها غداة استقلال الجزائر، رغم نداء الرّئيس "بن بلّة" لهم: "ارجعوا، فمكانكم بيننا"، الذي لم يجد له صدى، يكتب ر. أيون...[15] وهناك كان عليهم مواجهة نفس الإشكاليّة التي تواجهها أيّة جماعة مهاجرة: الاندماج في المجتمع المستقبِل دون فقدان الهويّة. فقد شكلّ الدّين والأسرة ركيزتيْ هذه الهويّة اليهوديّة المهددة وأولى خطوط مقاومة انحلالها الثقافيّ.

من أجل أنثروبولوجيا ملتزمة حول الهجرات

هذه عيّنة من المقالات المنشورة في مجلّة إنسانيات حول الهجرة واللّجوء والمنفى، ولكن هناك غيرها كثير كما أشرنا إليه سابقا، مثلا حول الهجرة بين بلدان المغرب العربيّ خلال الفترة الاستعماريّة[16]، أو هجرة الأفارقة من دول السّاحل واستقرارهم في مدن الصّحراء الجزائريّة[17]، أو المسألة الدّينيّة لدى المهاجرين في إيطاليا من مدخل الموت والحياة الأخرى[18]... كلّها تقدّم لنا الأوجه المتعدّدة لظاهرة الهجرة وذلك من خلال مقاربات متعدّدة أيضا وفي إطار تخصّصات مختلفة في العلوم الإنسانيّة. نشرُ هذه المقالات في مجلّة ذات طابع أنثروبولوجيّ مهمّ جدًّا من أجل تسليط الضّوء على ظاهرة الهجرة وخاصّة من أجل "إسماع صوت المقهورين" في حقل أكاديميّ شديد التّنافس ومميّز تطبعه الهيمنة واللاّتكافؤ. لكنَّ هناك شروط أخرى، أكثر جذريّة، نرى أنّه يجب توفّرها لتجاوز هذا الوضع، أو على الأقلّ العمل على إحداث نوع من التّوازن:

فهناك أولاً ضرورة إعطاء أهميّة أكبر للمقاربة الكيفيّة في دراسات الهجرة، خاصّة المقاربتين التّاريخيّة والإثنوغرافيّة. فالأكيد أن للمقاربة الكمّيّة أهميّتها، ولكن دقّتها التّقنيّة ليست ضمانًا لـ "حيادها" المزعوم ولا تحميها من الاستغلال والتّوجيه المنحاز، هذا إضافة إلى أنّه حتّى على المستوى التّقنيّ نفسه نجد كثيرا من ظواهر الهجرة لا يمكن قياسها كميّا بدقّة، بل فقط "مقاربتها بالإحصاءات المتاحة" كالهجرة السّرّيّة مثلا، بل حتى الإحصاءات الرّسميّة للدول تثير مشاكل منهجيّة عويصة تجعل من الصّعب القيام بمقارنات دوليّة لاختلاف منهجيّة كل دولة عن الأخرى. على أنّ أكبر مَطبّات المقاربة الكمّيّة يبقى نزوعها لتشيييء أيّة ظاهرة اجتماعيّة، بما فيها ظواهر الهجرة، وإفقادها بعدها الإنسانيّ، فمثلا غرق مهاجر سرّيّ في عرض البحر هو رقم آخر في جدول سنويّ للهجرة السّرّيّة، وهجرة طبيب هي خسارة ماليّة لبلده الأصليّ ومكسب للبلد المستقبل، وعمل المهاجرين يُقدّم كسبب رئيسيّ لارتفاع نسبة بطالة المواطنين "الأصليّين"، وهكذا. وكأنّه لا توجد حياة إنسانيّة حقيقيّة خلف هذه الأرقام، أو لا توجد معاناة ومآس إنسانيّة حقيقيّة ناتجة عن الهجرة يمكن تحديد المسؤول عنها بدقّة، بل وحتّى محاسبته سياسيّا وقانونيّا. ومن هنا تكمن أهميّة المقاربة الكيفيّة لإعادة هذه الأبعاد الإنسانيّة للهجرة إلى الواجهة وخاصّة كشف علاقات الهيمنة التي تُعتبر أصل هذه الظّواهر.

يقودنا هذا العنصر إلى الشّرط الثّاني لإقامة أنثروبولوجيا ملتزمة حول الهجرات وهو ضرورة القطيعة الإبستيمولوجيّة مع الخطاب المهيمن في هذا السياق، الخطاب الذي يجعل مركز ثقله الوحيد بلدان الشّمال المتقدّمة وتناول جميع قضايا الهجرة من منظورها هي ومراعاة لمصالحها حصرياّ. لقد بيّن عبد المالك صيّاد فيما مضى كيف أنّ علاقات الهجرة هي في الأساس علاقات هيمنة، وكيف تتجلّى آثارها في حقل دراسات الهجرة نفسه، الحقل الذي يعرف وفرة وتنوّعًا في أدبيّاته "إلى حدّ التّخمة" في بلدان الاستقبال الشماليّة، بينما يبقى فقيرًا جدًّا في البلدان الأصليّة الجنوبيّة، والأسوأ من ذلك أنّه إن وجدت دراسات حول الهجرة، فهي تفتقد للاستقلاليّة وتتميّز بتبعيّتها الفكريّة للخطاب الشّماليّ المهيمن بمقولاته وأدواته التّحليليّة، بل وحتّى في اختيار مواضيع الدّراسة[19]. هذا الوضع لم يتغيّر كثيرا اليوم ويرجع ذلك بالأساس إلى أن علاقات الهيمنة بين بلدان الشّمال المتقدّم وبلدان الجنوب لم تتغيّر جوهريّا والحقل الأكاديميّ العالميّ نفسه، بما فيه الحقل الفرعيّ للدّراسات حول الهجرة الذي لا زال مطبوعًا بعلاقات الهيمنة تلك. يكفي للتّأكّد من ذلك إلقاء نظرة على عناوين الدّراسات والتّقارير والمؤتمرات، ملفّات المجلاّت ومواضيع الأطروحات، المواقع الإلكترونيّة المتخصّصة والعامّة... إضافة إلى العنصر البشريّ في البحث العلميّ إذْ نادرًا ما نجد باحثين من الجنوب قد أفلتوا من "فيروس مركزيّة الشمال" واكتسبوا "مناعة أدبيّة" ضد إغراءاته الماديّة والرّمزيّة وتناولوا قضايا مجتمعاتهم الجوهريّة، ومن بينها قضايا الهجرة، من منظور مجتمعاتهم الأصليّة.

تتطلب هذه القطيعة الإبستيمولوجيّة، الضّروريّة لبناء أنثروبولوجيا ملتزمة في حقل دراسات الهجرة، إعادة الاعتبار لشخصيّة "المثقّف الملتزم" وتعزيز قيمها وإعادة إنتاجها

في بلدان الجنوب. طبعًا هنالك شخصيّات أخرى موجودة في السّاحة: فهناك شخصيّة "الأكاديميّ" الذي ليس له من هدف سوى تنمية المعرفة العلميّة في حدّ ذاتها دون الالتفات لجوانبها التّطبيقيّة المُحتملة، ولا يأخذ بعين الاعتبار سوى آراء وأحكام "نظرائه" الأكاديميّين، وهناك على العكس "الخبير" الذي لا يؤمن سوى بالأبعاد التّقنيّة والتّطبيقيّة للمعرفة ومدى فعاليّتها لإنجاز البرامج والخطط والسّياسات العموميّة وغير العموميّة، وهناك في الأخير "الإعلامي" ذو العلاقة الوطيدة بوسائل الإعلام والتّواصل الاجتماعيّ وأحد المدعوّين والحاضرين الدّائمين في الفضاء العامّ باعتباره، للمفارقة، أحد "المختصّين في كلّ المواضيع" المطروحة للنّقاش![20] كلّ هذّه الشّخصيّات موجودة وتدلي بدلوها في القضايا المتعلّقة بالهجرة، لكن إذا لم يكن لديها باراديغم مرجعيّ أو على الأقل خلفيّة فكريّة تجعل من مجتمعاتها الأصليّة نقطة ارتكاز أوليّة، فإنّها تصبح "فريسة سهلة" لمركزيّة الشّمال بل وتصبح إحدى أدواته الإديولوجيّة الفعّالة في بلدان الجنوب.

يحاول هذا العدد من دفاتر مجلة "إنسانيّات" الإسهام في بناء هذه "الأنثروبولوجيا الملتزمة" في حقل دراسات الهجرة وذلك من خلال مقالاته المختارة والمُترجَمة، وهي مقالات ذات مقاربات كيفيّة يمكن وضعها في إطار باراديغم الجنوب، ويمكن أن تكون أيضًا أرضيّة مشتركة لدراسات ونقاشات مستقبليّة بين مثقّفين ملتزمين بقضايا الجنوب.

سيدي محمد محمدي - Sidi Mohammed MOHAMMEDI

الهوامش :

[1] Nations Unies, Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 septembre 2016, page 02.

[2] Nations Unies, Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2018.

[3] Ibid., p. 10-11.

[4] هذا الاهتمام المتمايز بمسائل الهجرة بين الشّمال والجنوب، أو بعبارة أدقّ هيمنة "مركزية الشّمال" في حقل دراسات الهجرة، نجده بوضوح في كتب المداخل إلى علم اجتماع الهجرة. فمثلاً، يرجع كلّ من أندريا ريا Andrea Rea وماريز تربييه Maryse Tripier، في كتابهما "سوسيولوجيّة الهجرة"، نشأة هذا الحقل إلى مدرسة شيكاغو الأمريكيّة وإلى محاولات التّأسيس الصّعبة في فرنسا، وضمن هذا الرّافد الثّاني لم تحظ مثلاً إسهامات عبد المالك صيّاد التي استمرّت لحوالي أربعين سنة سوى بصفحة واحدة ! أنظر: Rea, A, & Tripier, M. (2003). Sociologie de l’immigration. Ed. La Découverte.

لكن أثر هذه المركزيّة الشّماليّة لا يقتصر على حقل دراسات الهجرة فقط، بل يتعدّاه إلى علم الاجتماع بصفة عامّة وهناك عدّة محاولات لتشخيص وتجاوز هذا الوضع، نذكر منها مساهمة جمال غرّيد بالنسبة لعلم الاجتماع في الجزائر، زكريا خضر بالنسبة لعلم الاجتماع في العالم العربيّ، تشنغ هانغ شنغ ولي ينغ شنغ بالنسبة لعلم الاجتماع في الصّين وفالنتان نڤا ندونڤو Valentin Nga Ndongo بالنسبة لعلم الاجتماع في إفريقيا. أنظر:

زكريا خضر، نظريات سوسيولوجية. (1998). الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، الفصل 11.

تشنغ هانغ شنغ ولي ينغ شنغ، (2017). تاريخ علم الاجتماع في الصين (ترجمة: رامي طوقان)، دار المستقبل الرقمي للنشر والتوزيع، بيروت،.

Guerid, D. (2013). L’entrée en sociologie – Les limites de l’universel européen, Publisud.

Nga Ndongo, V. (2015). Leçons de sociologie africaine, L’Harmattan.

[5] المنظمة الدولية للهجرة، "تقرير الهجرة في العالم لعام 2020"، ص. 21.

[6] المرجع نفسه، ص. 21-22.

[7] المرجع نفسه، ص. 33-34.

[8] نستعمل هنا مصطلح اللاجئين بشكل عام إذ يشمل في تعاريف هيئات الأمم المتحدة المختصّة اللاجئين

في بلدان أخرى، المهجّرون داخليا وطالبي اللجوء.

[9] المصدر: "تقرير الهجرة في العالم لعام 2020"، وأيضا إحصائيات هيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR 2020، في:https://bit.ly/37FExtg et https://bit.ly/3Lc3SJH, consulté le 13/07/2021

[10] المصدر نفسه.

[11] مثل المؤرخ ومارسيه W. Marçais .

[12] على غرار ش.- ر. آجرون C. -R. Ageron، ج. راجي J. Rager و ب. باردان B. Bardin.

[13] مثل ر. ڤاليسوR. Gallissot ، ج.- ک. فاتان J.-C. Vatin، أ. نوشي A. Nouschi و ج. مينييهG. Meynier.

[14] Sayad. A. (1977). « Les trois ‘‘âges’’ de l’émigration algérienne en France », Actes de la recherche en sciences sociales, 15(01).

[15] نشير هنا إلى أنَ ر. أيون لم يتطرق في مقاله إلى علاقة يهود الجزائر بحرب التحرير الوطني رغم أن أرضية مؤتمر الصومام قد خصصت جزءا كاملا للأقلية اليهودية، و رغم أن عددا من يهود الجزائر قد شاركوا في حرب التحرير و لو بشكل فردي. أنظر:

Front de Libération Nationale, Plate-forme de la Soummam, 1956, partie « Minorité juive ».

Le Foll-Luciani, P.-J. (2015). Les juifs algériens dans la lutte anticoloniale. Trajectoires dissidentes (1934-1965), PUR.

[16] محمد أحميان، "الطريق البحري للهجرة الريفية المغربية نحو الجزائر – خلال النصف الثاني من القرن 19 وبداية القرن 20 م"، إنسانيات، عدد 69-70.

[17] عبد القادر خليفة، مهاجرو دول الساحل في مدن الصحراء الجزائرية : من مسار عبور إلى فضاء استقرار (مدينة ورڤلة - الجزائر) ، إنسانيات، عدد 69-70.

[18] محمد خالد غزالي، أرض الميعاد في "الحياة الأخرى" : الموت وعودة الجثث إلى الوطن في تصوّر المهاجرين المسلمين في إيطاليا، إنسانيات، عدد 75-76.

[19] Abdelmalek Sayad, « Une relation de domination », in La double absence – Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Seuil, Paris, 1999, p. 213. A l’origine un article publié à l’Annuaire de l’Afrique du Nord, XX, 1981.

[20] استعدنا هنا بتصرف تصنيف عالم الاجتماع النقدي Jan Spurk في كتابه :Quel avenir pour la sociologie ? PUF, Paris, 2006, p. 17-22.