مدخل عام

لا يمكن فهم وضعية المرأة في الحاضر، ولا توقّع وضعيتها في المستقبل دون استقراء الواقع الاجتماعي العام و دون استكشاف البنية الأسرية. ذلك أن المرأة عنصر بنيوي و وظيفي في الأسرة و في مؤسسات المجتمع، تتحدد وضعيتها بمواقع أفراد البنية الآخرين، و مواقع هؤلاء جميعا نتيجة لعوامل مختلفة كانت في أساس التشكيلة الاجتماعية وحركيتها، فحددت للفاعلين الاجتماعيين أدوارهم. لذلك فان وضعية المرأة الدونية التي جعلت منها منذ قرون و إلى اليوم محلا للعنف بشكليه المادي و الرمزي، وعلى اختلاف درجاته، ما هي إلاّ نتيجة لمجموع العلائق القائمة على التفاوت في الملكية و في ممارسة الأدوار الاجتماعية و في توزيع ثمرات العمل، و التي سادت المجتمع الإنساني، و مازالت تسود بنى المجالات الحيوية المختلفة منذ استئثار الرجل بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج و إقامته نظام الأسرة و الدولة[1] و أخذه بزمام السلطة على حساب المرأة في كل منهما.

إن ملكية الوسيلة مصلحة، بتعبير رجال القانون، يتطلب الحفاظ عليها تحويلها إلى حق، أي إلى مصلحة معترف بها من طرف الآخرين، و يستوجب ذلك صياغة قواعد أخلاقية و عرفية و قانونية لحمايتها. وطبيعي أن الذي يملك الوسيلة يملك القدرة على "تفصيل القواعد التي تجعل مصلحته حقا"[2]. بعد ذلك تنشأ لديه الاستقلالية فيكون متبوعا و يكون المعدمون تابعين على مضض أو عن رضى، تتأكد تبعيتهم بالقدر الذي يكون به إشباع حاجاتهم مرتبطا بالوسائل التي لدى متبوعهم، وان طبعت علاقته بهم بالعنف والاستقلال.

ولما كانت المرأة في كل نظام استغلالي مهما كان أسلوب الإنتاج السائد فيه، هي آخر من يملك أو آخر من يتقاضى مقابلا على عمل، فإنها هي آخر من يقع عليه العنف : أي أن الرجال الذين يملكون وسائل الإنتاج و يحتلون قمة الهرم الاجتماعي يمارسون العنف المرافق للاستغلال على الرجال الذين لا يملكون، والذين يوجدون في مرتبة أدنى منهم، وهؤلاء يستغلون نساءهم و يمارسون عليهن العنف أخيرا. فإذا حدث أن كانت المرأة هي الممارسة للعنف، فان فعلها سوف يكون أفقيا يمس النساء اللواتي من نفس وضعيتها ولا يكون تصاعديا في اتجاه الرجال إلا استثناء نادرا، والقاعدة يؤكدها الاستثناء.

يبدو العنف الواقع على المرأة، إذن، ظاهرة ملازمة لكل حياة اجتماعية، "تحتل افقها وتغلفها من كل ناحية "[3]. فالوسط الاجتماعي ليس مجالا للتعاون فقط، بل هو مجال كذلك للصراع. وبتعبير ابن خلدون، ليس الإنسان مدنيا بالطبع، بل هو عدواني بالطبع أيضا. وقد تطغى عدوانيته على اجتماعيته فيتحول إلى خطر على الجميع، ما لم تكسر شوكته قوة وازعة وتبطل فيه نزعته إلى الإضرار.

كذلك ليست علاقة المرأة بالرجل في الأسرة و المجتمع دائما علاقة تعاونية، بل هي أيضا علاقة صراع، يكون العنف في بعضها هو المهيمن، فلا يترك مجالا لأي تبادل من أي نوع أخر كان.

وليس العنف صريحا أو ضمنيا، ماديا أو رمزيا، جماعيا أو فرديا ظاهرة اجتماعية دل عليها الاسكتشاف السوسيولوجي أو الانثروبولوجي أو السيكولوجي الحديث، بل إنها كانت دائما في عمق التفكير الاجتماعي لدى رجال الدين و الفلاسفة و المؤرخين وعلماء السياسة. غير أن العنف كواقع تعيشه المرأة في الأسرة و المجتمع لم يسم بطابعه أية نظرية. ذلك أن الأسرة نفسها كموضوع للدراسة الأمبريقية لم تبدأ إلا مع مدرسة شيكاغو التفاعلية بزعامة ارنيست بورجس، و مع المدرسة الفرنسية بزعامة ليفي ستروس الذي دشّن تطبيق البنيوية على الأنظمة القرابية في المجتمعات القديمة[4].

وعلى أساس الأعمال التي قام به انجلس ودورخايم عن الأسرة، قامت دراسات نقدية أكبّ بعضها على المجتمعات القديمة (أعمال ليفي – ستروس، جرمان تيليون…) وبعضها الآخر على المجتمعات الحديثة (أعمال تالكوت بارسونز، ر. هيل، د. سميث…) مؤسسة بذلك لنظرية حديثة عن الأسرة[5]. غير أن أية نظرية، وان تعرضت لواقع العنف، دلالة أو مفهوما صريحا، كجانب للحياة الأسرية، وربطت ممارسته بوضعية الأسرة الدونية، لم تنفرد بدراسته وتشكل عنه نظرية بذاتها متماسكة و متجانسة.

كذلك بقيت الكثير من الدراسات الكلاسيكية حبيسة النظرة الأبوية، التي ترى أن صاحب السلطة في الدولة والأسرة لابد أن يكون ذكرا"[6]. وأن السلطة لابد لها من ممارسة العنف أحيانا لتؤكد مصداقيتها و تنفذ استراتيجيتها و تخدم وجودها كقوة[7] تحافظ على النظام و تضمن استقرار المجتمع.

هذان سببان وراء تأخر البحث في مسألة العنف يزاد عليهما ما أشارت إليه نوال السعداوي في " قراءتها الجديدة لابن خلدون" من أن عدم اهتمام الدارسين التقليديين بالنساء مرده إلى أنه "لم يكن لهن قوة سياسية[8]. وهو أمر كما ينطبق على عصر ابن خلدون، ينطبق على العصور اللاحقة، اذ أن افتقاد المرأة لهذه القوة يعرض كل دارس ينشد الموضوعية العلمية و يكشف عن وضعيتها بصورة محايدة إلى غضب الذين مصلحتهم في الحفاظ على وضعيتها الدونية، خصوصا منهم الممسكون بزمام السلطة السياسية، لارتباطها بمنافع مادية ومعنوية. لذلك فان الدارسين الذين تعنيهم المحافظة على الوضع ارضاء لأولى أمرهم وحفاظا على مصالحهم، يحجمون عن تناول هذا الموضوع، إذا هم لم يعالجوه بالشكل الذي يبرر وجوده ويجعله مقبولا.

وحتى لا يحيد بنا الاستطراد عن التقديم إلى التحليل، نختزل القول في أن ظاهرة العنف الواقع على المرأة في الأسرة عندنا، وعند غيرنا، لم تعد الحيطة و التردد يكتنفانه ويقفان حاجزا دون تناوله، بل أن الخوض فيه أصبح أكثر إمكانية، لأن العوائق الحائلة دون البحث فيه فقدت قوتها السابقة الموروثة عن الثقافة الأبوية. كذلك ليس حضور مفهوم العنف بالحاح في الخطابات العلمية و السياسية، بشكل لافت للنظر، إلا مدعاة للإقبال على فهم حقيقته دون خيفة أو ارتياب. وهو أمر لا يتأتى إلا إذا شحذ الباحثون عزائمهم، فتجندت لذلك دراسات تكاملية في مختلف الاختصاصات العلمية الاجتماعية و الإنسانية.

في هذا الإطار يندرج مقالنا عن "الأسرة مكانة المرأة و العنف في المجتمع التقليدي بوصفه مجتمعا متميزا بخصائصه البنيوية ومتطلباته الوظيفية وبنظامه القيمي الذي يحدد للأفراد مراكزهم و أدوارهم و أنصبتهم من السلطة و المسؤولية.

1- النظام الأبوي التقليدي

يدل مفهوم النظام الأبوي على شكل متميز من التنظيم الاقتصادي و الاجتماعي و نمط التفكير و السلوك و العمل انفردت به التشكيلة الاجتماعية السابقة للرأسمالية. وكما وجد تاريخيا بأشكال مختلفة في أوربا وآسيا، وجد بشكل متميز في إفريقيا و في الشرق و الغرب العربيين."ذلك أن هذه الحضارات، مع تضمنها تاريخيا عوامل اجتماعية و اقتصادية متماثلة، قد مرت بمراحل و تجارب تكوينية حددتها شروط نوعية من جغرافية و مناخية و ديموغرافية"[9]. و لما كانت مقولة المجتمع الأبوي تشير إلى مجتمع تقليدي، في بناه الاقتصادية و الاجتماعية وسابق للمجتمع الحديث، فالأبوية و التقليدية صفتان متطابقتان. انهما تعبران عن كيان عام يتجاوز أسلوب الإنتاج، فيحيل على واقع تاريخي و اجتماعي له قيمه وثقافته وأنماطه السلوكية و بنيته السيكولوجية.

لقد ظل هذا المجتمع قائما حتى النصف الأول من القرن العشرين، رغم أن بداية تصدعه انطلقت مع قانوني 1863 و 1873 اللذين يكرسان النظام الكولونيالي. فلقد عمل قانون 22 أفريل 1863 (Senatus Consulte) على هدم البنى الاجتماعية السابقة للاستعمار، وذلك بالقضاء على الملكية ومنح الأفراد حق الانفراد بأنصبتهم و التصرف فيها سواء أكانت الملكية أرضا فلاحية أو رعوية، كما ألحق الأراضي العامة التي لا مالك لها بأملاك الدولة. وفي كل حال، فان الأراضي التي ليس لمالكيها دليل مادي على توارثها اعتبرت كلها عامة ووقعت عليها المصادرة.

أما قانون 26 تموز 1873 (Loi Warnier) فقد كمل سابقه بإخضاعه جميع الأراضي إلى التشريع الفرنسي، وتشكيل الملكية الفردية[10].

لقد كان المجتمع التقليدي قبل دخول النظام الكولونيالي، يرتكز في عيشه على الزراعة، لذلك، فان سكانه كانوا فلاحين أكثر منهم حرفيين أو تجارا. وحسب كونهم مقيمين أو شبه مقيمين أو رحلا، فان النشاط الزراعي مع غرس الأشجار المثمرة أو النشاط الرعوي هو الذي كان طاغيا. أما الحرفة أو التجارة فقد ظلت في الأساس نشاطا حضريًا.

وليست هذه الجماعات متميزة بصورة تجعل أنماط معيشتهم حدودا تحول دون اتصالهم، بل انهم في اتصال مستمر وفي تبادل متواصل للأشياء و الخدمات. تنظم حركاتهم خارج مناطقهم أعراف تستوجب حاجتهم إلى السلم احترامها، وان كانت ندرة الموارد الاقتصادية في أعوام الرمادة غالبا ما تهدد استمرارهم و تجعلهم يخترقون قواعد السلم و يدخلون بعضهم ضد بعض في صراع. و الرحل أكثر عرضة للقحط، لذلك فانهم دائما الأبدأ بالصراع و الاعتداء على المقيمين، وشبه المقيمين حين لا يبقى لهم من رزق إلا الذي يأتيهم من حد سيوفهم.

و على خلاف المجتمع الحديث الذي أرسى قواعده في هذا البلد، النظام الكولونيالي، فان الذي يميز اقتصاد المجتمع التقليدي هو "الضعف الآلي الذي ينجم عنه عدة نتائج، مثل التبعية شبه المطلقة للوسط الطبيعي و الظروف المناخية […] أو التفاوت الكبير بين الإنتاج، من جهة و الجهد و الوقت المبذولان و عدد العمال المستخدمين، من جهة أخرى؛[…] و العلاقات الإنسانية المفرطة الكثرة و التي تتطور جزئيا عن طريق التعويض"[11].

إن العلاقة التي تربط الفلاح بالأرض، في هذا النظام ليست نفعية بقدر ما هي روحية، يعاملها كأم مرضعة لا كمادة خام و موضع للإنتاج، وعلى هذا الأساس يكون خضوعه لها، لأن الغنى أو الفقر ليس مردهما إلى الجهد الذي يبذله الإنسان بل إلى الرضى أو السخط الذي تقابل به الأرض الإنسان[12].

إن تحليل التنظيم الاقتصادي في المجتمع التقليدي، إذ يؤكد على التعاون، فانه يغطي بنية الصراع. و الواقع أن الظروف الضاغطة التي تفرزها سيطرة الطبيعة و المناخ لا يمكن فرضا[13] إلا أن تقابلها بنية سيكولوجية للأفراد و الجماعات سمتها القلق و الخوف و الانفعال و الحرمان الذي يدفع هؤلاء إلى المعارضة العنيفة لبعضهم البعض، خصوصا عندما تجد الجماعة غيرها محققا الاكتفاء الذي لم تصل هي إليه، و مشبعا لحاجات ضرورية ظلت هي محرومة من إشباعها، كما هو الشأن بالنسبة للبدو الرحل في سنوات الحقط و الجفاف.

و الواقع أن بنية النظام الأبوي / التقليدي اذ يغلب عليها الطابع القبلي تتميز أساسا بالتنافر و الصراع و الانقسام إلى أزواج ينفي بعضها بعضا، و يتعصب بعضها ضد البعض الآخر، و تطغى الروابط القرابية فيها على كل الروابط الاجتماعية الأخرى[14]. ولا يجد الفرد داخل هذا النظام من واجب يلتزم به إلا واجبه تجاه جماعته التي ينتمي إليها و يشعر أنه جزء لا يتجزأ منها، يفنى فيها فناء كليا، خصوصا إذا كان ثمة خطر خارجي يحاول النيل منها في كيانها المادي أو المعنوي[15].

وكما تتضامن الأنساب المشكلة للجماعة القبلية و تسلك مسلك العنف لضمان و حدتها و حياتها تجاه الجماعات الأخرى، فانه داخل الجماعة الواحدة تشهر الأسر و القرابات، و لو بدرجة أخف، عنفها ضد بعضها البعض، لنفس الأسباب الحيوية، عملا بمنطق " أنا و أخي ضد ابن عمي، و أنا و ابن عمي ضد الغريب". و ما مدد الري أو رسم الحدود بين الملكيات العائلية أو جمع المحاصيل الزراعية أو جني الثمار أو إفساد القطيع حقول الغير إلا مناسبات لصراعات كثيفة بين الأسر قد تنتهي بموت بعض الأشخاص أو ترك عاهات مستديمة عند أشخاص آخرين. أما جرائم الشرف، فإن جزاءها يدفع العنف إلى أقصاه، فلا يقبل المعتدى عليه عقوبة لمن دنس عرضه غير القتل رفعا للعار و تطهيرا للشرف.

و مع ذلك، فان هذه الصراعات لا تنال من وحدة الجماعة في شيء، لأن كبارها دائما على أهبة لاصلاح ذات البين و إلحاق العقوبة بمستحقيها و فق قواعد يعرف معها كل فرد أن وحدة الجماعة فوق كل شيء، وأن القواعد التي تستمد منها هذه الوحدة قوتها، مثل الشرف، تحمل في ذاتها جزاءها. فمن لم ينصهر في الجماعة، فان مآله الاقصاء كموت معنوي، يستتبع لا محالة الموت الحقيقي، في عالم لا وجود للفرد فيه إلا منتسبا إلى جماعة.

وإذا حصل داخل هذا النظام الأبوي صراع العائلات ضد بعضهم البعض، فانه يكاد لا يحصل داخل العائلة الواحدة. بل انه كلما كان النسب قريبا كلما كانت النعرة ظاهرة و القيام بها سريعا. وبتعبير ابن خلدون"فان القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه، ويود لو يحول بينه و بين ما يصله من المعاطب و المهالك"[16].

يحدث الأمر كما لو إن المجتمع لا يتصور نوعا أخر من العلاقات غير تلك التي توجد بين الأقارب، ولا مبدأ موحدا لجماعة سياسية غير ذلك الذي يصنع تماسك المجتمع الأكثر أولية، أي العائلة"[17].

في كل هذا، فان الذي يخطف الملاحظة هو أن العلاقات الاجتماعية تعاونية كانت أو صراعية لا تبدو قائمة إلا بين الرجال، وأن أي نشاط لا يبدو ممارسا إلا من طرفهم و أن تنظيم المجتمع في الحروب و السلام يتم إلا بهم، كأن المرأة، وهي مقصاة و مفتقدة إلى المكانة في بنية المجتمع لا تمارس أي دور داخله. عنف فاضح هو هذا المخيال الأبوي الذي يميز الرابطة الاجتماعية بصورة قوية، منتجا للمعايير أو صائغا للقواعد أو موجها للسلوكات الفردية و الجماعية. إنه يضع الفرد في خط نسب أبوي صاعد إلى أزمنة غابرة، و موجه إلى إعادة إنتاج نفسه حتى نهاية الأعمار. انه يتبنين حول المسلمة التي مفادها أن المجتمع عبارة عن جماعة من الرجال يتبادلون النساء لإعادة إنتاج أنفسهم و نقل أسمائهم و جيهانهم إلى الخلف الذين بهم يضمنون استمرار ذاكرتهم[18]. و لتعزيز ثقافته الأبوية، فان المجتمع التقليدي يسخر المعايير الدينية و يصبغ الطابع المقدس على الرابطة الاجتماعية حتى تبقى متمركزة حول القرابة الأبوية و حتى لا تتشكل لدى الفرد حياة خاصة تحرره من الجماعة بوصفه شخصية قانونية مستقلة[19].

2 – الأسرة في المجتمع الأبوي التقليدي:

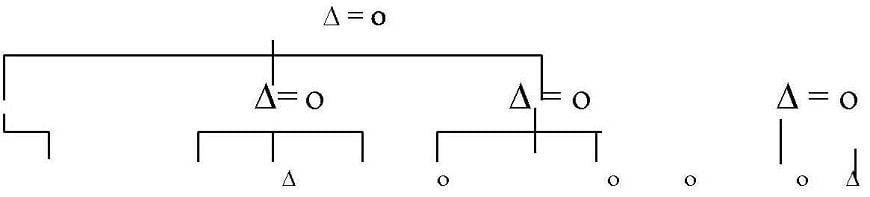

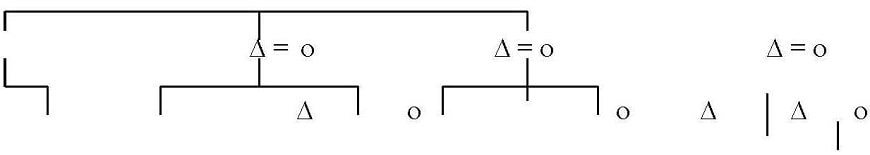

تمثل العائلة كأسرة ممتدة أبوية غير منقسمة و عصبوية الوحدة القاعدية في المجتمع الجزائري الأبوي التقليدي و النموذج الذي على صورته، تنتظم كافة البنيات الاجتماعية الأخرى. ذلك هو الشأن مثلا بالنسبة لجماعة القرية التي تشكل هرما قمته شيخ الجماعة ووسطه قدامى الجماعة و قاعدته الأفراد الذكور القادرون على حمل السلاح، و التي هي صورة مكبرة عن الهرم الأسري الذي قمته الأب ووسطه الأبناء المتزوجون و قاعدته الأطفال و النساء.

بالتحليل تبدو العائلة جماعة منزلية، حيث لا يكون أفراد الجيل الواحد إلا أخوة أو أولاد أعمام، يقيمون في سكن واحد و يعيشون من رزق واحد و ينشطون تحت سلطة أبوية واحدة:

1 – إنها مكونة من خليتين أسريتين أو أكثر، تكوينا يجعلها تأخذ أحد الشكلين التاليين : الأول، الذي يمثل أسرة الأب وابنه / أو أبنائه المتزوجين وأطفالهم قبل الزواج:

و الثاني و يمثل مجموع أسر الاخوة المتزوجين:

في بعض العائلات التي حافظت على تماسكها، حيث يتم الزواج في سن مبكرة، و حيث يكون متوسط الأعمار مرتفعا، فان شكل العائلة يكون أكثر تعقيدا، ذلك أن العائلة هنا تكون مركبة من أسرة الأب و أسر أبنائه المتزوجين وأحيانا بعض أبنائهم المتزوجين أيضا. إنها تضم أربعة إلى خمسة أجيال، و قد يصل حجمها الخمسين فردا أو يربو على ذلك.

2- يمثل الأب في هذه العائلة السلطة المادية و الروحية المطلقة التي لا تطالها سلطة أخرى. و نظرا للمكانة التي يحتلها داخل الجماعة المنزلية، فانه هو الذي ينظم الاقتصاد المنزلي و يحرص على تماسك العائلة. لأجل ذلك فانه يمارس سلطته بصرامة، فلا يترك لليونة إلا حيزا ضئيلا. فإذا حصل له يوما أن فشل في فرض الانضباط، فاخترق أحد الأفراد أوامِرَهُ، ولم يلتزم تجاهه بالطاعة و الخضوع، عد ذلك إهانة و سارع إلى الرد عليها بالعقاب الصارم حتى يعود الخارج على الطاعة إلى الامتثال. فإذا خانت السلطة الأبوية الوسائل المادية للعقاب، كان اللجوء إلى دعاء الشر، وهو سلاح مهاب، لأنه، في نظر المجتمع يجلب على العاق أو المتمرد البلاء الخفي و سخط السماء : ألا إن غضب الله من غضب الوالدين، كما يقال.

وهكذا يمارس رب العائلة إذن كل الحقوق على زوجته و أولاده، وكل من يعيش تحت مسؤوليته :هو صاحب القرار بخصوص الزواج و الطلاق و التبني و الحرمان من النسب أو الميراث و البيع و الشراء المتعلقين بالعقار و المنقول أرضا أو أنعاما أو غيرها. من حقه على زوجته كل شيء ضربا أو طردا أو طلاقا، و على أولاده أيضا ضربا أو طردا أو حرمانا، ولا معترض في ذلك على إرادته، لأن نظام العائلة هو الذي يصوغه، ليكون فوقه و خارجه.

غير أن التطرف في العقاب لا يكون إلا أخيرا، حين تستنفذ الوسائل الأخرى من نصيحة و توجيه و تهديد، و التي من شأنها الإجبار على الطاعة و الخضوع و الامتثال للسلطة الأبوية. هذه الصرامة، درجة التسلط، في ممارسة السلطة ليس لها من غاية سوى الحفاظ على تماسك العائلة وانسجامها كوحدة إنتاج واستهلاك و حماية وتكاثر.

3- إنها وحدة غير منقسمة للإنتاج والاستهلاك، يبدو فيها الأب صاحب الملكية العائلية و الكافل لأبنائه متزوجين و غير متزوجين. وإذا كانت المرأة تغادر بيت الأبوة عند الزواج، فإنها إليه تعود و تجد كفالتها من أبيها أو اخوتها في حالة الطلاق أو الترمل. أما إذا كانت أما لأطفال وأعادت الزواج بشرط يقدمه الزواج الجديد ألا يرافقها إلى بيت الزوجية أطفالها، فان هؤلاء يلتحقون بأسرة توجه أمهم و تئول كفالتهم إلى جدهم لأمهم أو أخوالهم.

هذا الانقسام كخاصية بنيوية تميز العائلة التقليدية يعززه عاملان و يضمنان استمراره، ناهيك عن السلطة الأبوية، وهما وحدة الملكية أرضا أو موردا أخر للحياة، عقارا أو منقولا، استعماليا أو استهلاكيا ووحدة السكن.

إن الدار أو الأرض أو القطيع ملكية للعائلة بالمعنى الذي يجعلنا نفهم أن لكل فرد نصيبا فيها من غير أن يخول لنفسه حق الاستئثار به أو المطالبة بعزله عن الأنصبة الأخرى.

إن النزعات الانفرادية داخل الأسرة منظور إليها على أنها مدعاة لإضعافها و طريق نحو تفككها، لذلك فهي محاربة بقوة و موضوعة موضع الجريمة في المخيال الأبوي.

نعم تعتبر مبدئيا الدار و مواضيع الإنتاج ووسائله و ثمرات النشاط الزراعي أو الرعوي أو الحرفي ملكًا لكل أفراد العائلة، ولكن الأب يعتبر نفسه في الواقع وحده، كشخص معنوي، صاحب الحق في الملكية، يحافظ عليها ما استطاع. وتجد وحدة الملكية لها في العرف حماية من خلال قاعدته التي تنص على حق الشفاعة المتمثل في إبعاد كل الغرباء عن أن يصبحوا شركاء في الملكية[20]. فإذا باع فرد من العائلة نصيبه، في حالة حصول الانقسام في ظروف استثنائية معينة، جاز لأحد الأقارب بتخويل من هذه القاعدة العرفية، أن يسترده منه، بمجرد دفعه إياه ثمنه و من غير داع لابرام عقد بيع جديد. لذلك، فان البيوع المتعلقة بالعقار غالبا ما تحصل بين الأقارب أنفسهم، اختصارا للطريق الذي قد يردهم على أعقابهم فيه حق الشفاعة.

4- إنها جماعة عصبة توجد بالذكور، يملكون ويرثون و ينسب إليهم، يمثلون السلطة و الجاه و الشرف، بهم تنشأ الأسرة واليهم ينتهي كل ما يتعلق بها من تنظيم أو تسيير أو قرار. فإذا لم تكن المرأة ابنة عم لزوجها، فإنها تظل في بيته غريبة، على أهله و كذلك عليه، لايبدي في علاقته بها ما يجعلها متميزة بالحميمية أو الحب والارتباط، لأنه لا يملك من نفسه، عقلا و عاطفة، إلا ما تسمح له به الجماعة، بوصفها كلا هو أحد أجزائها.

في العائلة التقليدية، ينقل الإرث كالنسب في خط أبوي، لذلك يخلف الابن الأكبر أباه بعد موته في تنظيم الاقتصاد المنزلي و توزيع الأدوار على أفراد العائلة القادرين على العمل. وفي كل الأحوال فانه يرث السلطة الأبوية فيصبح شخصا معنويا يمثل العائلة في ملكية السكن و موارد الحياة، وبالتالي، يرث الحق في الطاعة و الاحترام. ولكن هذه السلطة المستخلفة لا تكتسب شرعيتها إلا بالحرص على حماية الملكية وإثرائها و على وحدة العائلة و تماسكها و الائتمان على مصالحها، وإلا غدت سلطة منكرة لا ثقة فيها. يسرع، بوجودها، التفكك إلى العائلة، فتمر من الوحدة إلى الانقسام.

إن وحدة الملكية إذن، و الخضوع إلى السلطة الأبوية، والارتباط بالنسب الأبوي والالتزام بالتضامن الذي يخلقه هذا الارتباط، كلها خصائص لرسم ملامح الأسرة الأبوية التقليدية[21]. و إذا كان بعض الدارسين يرون في منح الشريعة الإسلامية، في هذه العائلة، للأفراد الشخصية القانونية دليلا على أنها ليست أبوية، معتبرين إياها شخصية معنوية صفاتها القانونية: (الاسم و المحل و الذمة المالية)[22] متوافرة، فان الواقع يختلف عن مبدإ النص، و يجعل الممارسة ترجع إلى العرف أكثر منها إلى الشريعة الإسلامية. من هنا عدم انقسام الملكية العائلية رغم أن الشريعة تمنح الأفراد حق المطالبة بنصيبهم في الميراث بعد موت مورثهم، و من هنا حرمان المرأة من الأرث رغم حقها في نصيب هو نصف حظ الذكر، و من هنا حق الجبر الذي يمارس كإكراه متطرف على البنت فيرغمها على الزواج، رغم أن الرضا ركن من أركان هذا الأخير، وأن حق الجبر، حسب مبدإ النص، لا يمارس إلا كحالة استثنائية، بعد أن يتم التأكد من طرف الولي بأن للبنت مصلحة فيه، تأكدًا لا يكذبه، عاجلا أو أجلا، الزواج و المعاشرة.

مع كل هذا لا ينبغي النظر إلى الحرص على الوحدة في صورته المطلقة. فالأقارب الذين يشكلون العائلة بخصائصها المذكورة أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية غالبا، و من الدرجة الثالثة استثناء. ذلك أنه مع ظهور الجيل الرابع أو الخامس تكتسب العائلة حجما يصبح معه الانقسام مرغوبا فيه، فتتأسس عائلات جديدة لها، هي الأخرى، خصائص العائلة الأصلية. هنا تجد العائلة في الشريعة الإسلامية ما يبرر سلوكها الانقسامي هذا، و الذي حاربته طويلا، نزعه فطر الله الإنسان عليها و سنها انطلاقا من كونها طبيعية، فليس ما يمنع، شرعا، الأخوة و قد صاروا أجدادا، أن يوزعوا الميراث بينهم و ينفصل كل واحد بنصيبه[23]، كما وجدت في العرف للشريعة قرينا و هي ترفض الانقسام، لأن الشريعة هنا أيضا لا تمنع الأخوة أن يضموا انصبتهم و يكونوا منها و حدة إنتاج واستهلاك و سكن، مادام في ذلك سكينة لنفوسهم و تحقيق لوجودهم وضمان على مستقبلهم.

3- مكانة المرأة في الأسرة التقليدية :

المجتمع التقليدي قائم بالرجال و قرار كل شيء إليهم يعود. أما المرأة فإنها عنصر ثانوي داخل الأسرة، التي تجد تمثيلها الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي في الأب وحده، بوصفه شخصيتها المعنوية. إن مكانة المرأة، و إن وجدت، فهي دونية، تتحسن أو تسوء تماشيا مع مراحل الأسرة الحياتية. لذلك، فإن مكانة المرأة الحديثة العهد بالزواج تختلف عن مكانتها أما أو حماة. و بين النساء أنفسهن، فإن الاعتبار الأكبر يذهب إلى المرأة التي تجتمع فيها أكثر الصفات الإيجابية من نسب أصيل و شرف و حسب و دين، بالإضافة إلى إبدائها كفاءاتها و قيمها و خصوصيتها الأنثوية.

إن أنماط المعيشة المختلفة في المجتمع التقليدي تعتمد توزيعا للأدوار و تقيم فصلا صارما بين الجنسين، وفق نظام محدد للقيم يشكل عناصر المخيال الأبوي، بصورة لا يمكن معها للمرأة أن تكون لها إلاّ المكانة التي منحها إيّاها مجتمع الرجال. فالتمييز الجنسي، كما تلاحظ ذلك مونيك غادان مثلا، " ليس فصلا بين الذكور و الإناث فحسب، بل هو معارضة و تراتبية بين عالمين مختلفين. إنه تمييز يتجلى في الأدوار و في المجالات المقسمة بينهما […] بحيث لا يكون ثمة شيء يجب أن يدعو إلى الإلتباس، و إلاّ فإن المرأة لا تكون امرأة و الرجل لا يكون رجلا[24].

واقع الحال، فإن التمييز بين دور المرأة التعبيري و دور الرجل الأداتي يطابقه تمييز بين عالمين يمارس فيه الجنسان أدوارهما. و لا يتجاوز أحدهما عالمه إلى عالم الآخر إلاّ بناء على قواعد محددة. فليس من الرجولة في شيء مثلا، أن يلازم الرجل البيت وسط النساء منهمكات في أشغالهن المنزلية. و باستثناء تناول الغذاء فإن للرجال عالمهم المفتوح يؤمونه في أوقات الشغل و الفراغ أو يجتمعون في غرفة بعيدا عن عالم النساء. من جهتها فإن المرأة إذا تحتم عليها اختراق عالم الرجال، و ليس ذلك بحادث إلاّ قليلا، وجب عليها أن تلتزم في تحركها الحشمة و التستر و الحياء وغض البصر و فتور الطرف و أن تحجب حسنها بما لا يدع فرصة لإثارة الرغبة الجنسية عند الرجال. و لهؤلاء بالمقابل أن يسلكوا، تجاه المرأة التي تضطرها الحاجة إلى الخروج و المرور قربهم، سلوكا متحفظا، فيعطوا الطريق حقه و يظهروا اللامبالاة في حركاتهم و أن يغضوا من أبصارهم، لأن " النظرة الثانية" محسوبة عليهم، و أن المرأة مصدر للفتنة، ما ازداد الرجل منها قربا إلاّ ازداد ابتعادا عن الجماعة. نعم، للنساء عالمهن الذي فيه يحيين و يمارسن أدوارهن، و التي ليس الطبخ و تربية الأطفال إلاّ بعضها. فهن بالإضافة إلى ذلك يقمن ببعض الأشغال المتصلة بفرز المحاصيل الزراعية أو تنقيتها من الشوائب أو تنظيفها أو تهيئتها للتخزين أو التصبير، كما أنهن ينجزن بعض الصناعات الحرفية الموجّهة نحو الاستهلاك الخاص. إن الدار كعالم أنثوي تظهر في هذه الحالة كوحدة للإنتاج بامتياز، لأن النساء في مجالها ينتجن جزءا كبيرا من وسائل وجود العائلة، وفق تخصص حسب الجنس ضمن الصناعات الحرفية نفسها. فللنساء تعود صناعة الأدوات و الوسائل ذات العلاقة مع الأشغال المنزلية، و للرجال تعود صناعة الأدوات و الوسائل المرتبطة بفلاحة الأرض أو تربية الأنعام، مهما كانت مادة الحرفة الأولية حلفاء أو دوما أو صوفا أو خشبا أو حديدا.

و لقد بلغت درجة الفصل بين عالم الرجال و عالم النساء في بعض الأوساط التقليدية ما إنه وضعت قواعد عرفية " ترسم الحدود التي ينبغي على النساء عدم تجاوزها وحدهن، و الأماكن التي ينبغي عليهن عدم اعتيادها في بعض أوقات النهار مثل منابع المياه المشتركة التي يجب عليهن عدم اعتيادها قبل طلوع الفجر، بعض الممرات المعزولة بوجه خاص"[25].

و يجد هذا الفصل تعبيره أيضا في التزام غير الأقارب عند اتصالهم بغيرهم في بيوتهم مناداتهم غير قريب من الباب الرئيسي. فإذا وجدوا في منازلهم خرجوا إليهم، و إن لم يوجدوا خاطبتهم النساء من وراء الأبواب و استمعن إلى طلباتهم أو بعثن إليهم أحد الأطفال يتلقى منهم سبب زيارتهم لابلاغها للرجال بمجرد عودتهم[26].

و لكن هذا الفصل بين الأجناس و الأعمال و "العوالم " لا ينبغي النظر إليه في صورته المطلقة، طالما أن للمرأة فرصا للخروج و لو بضوابط معينة. لذلك، ينبغي و بدرجة معينة من النسبية، فهم "الحجب و التضييق و الارهاق"[27] و ألاّ نمنح للخطاب العلمي الحق الذي تمنحه لنفسها الأشكال الأخرى من الخطاب[28]. فتقاسم المرأة مع الرجل دوره الأداتي جزئيا يتطلب منها الدخول في المجال المخصص للرجال، مثل : جمع الحطب و الغلال و جلب المياه و غرس الخضر في مختلف المواسم. و مهما اعتبر الحقل امتدادا للسكن و يشكل معه ملكية العائلة التي لها استقلاليتها و قدسيتها، فإنه مجال مفتوح و يعارض الوسط المغلق للسكن و تعارض النشاطات الممارسة فيه الحركات المطردة للأشغال المنزلية.

إن مقاسمة المرأة الرجل دوره الأداتي لم يشفع لها من الأقصاء الاجتماعي و لم يزد الثقافة الأبوية إلاّ تعزيزا. فإذا كان دورها التعبيري على أهميته و عسر أدائه غير معترف به إجتماعيا و غير معبر عنه بقيمة، فإن ما تقوم به من أشغال خارج البيت يعتبر امتدادا لدورها الأساسي و يستتبع هو الآخر عدم الاعتراف، مما لا يدع مجالا للشك في أن المرأة لا "تستمد مكانتها الخاصة […] من مسؤولياتها و مشاركتها في العمل الإنتاجي بل من كونها أما أو إبنة أو أختا (فهي) مثل الأرض رمز للخصب […] تعطي أكثر بكثير مما تأخذ[29]. هذا الإقصاء الاجتماعي لا تقابله الحماية الجسدية لها إلاّ لتؤكده، لأن الحماية لا تأخذ دلالات العدالة و المساواة، بل قد تعني خلافهما. ذلك أن الرجل لم يكن حاميا إلاّ لإنه امتلك وسيلة الحماية المرتبطة بدوره الاقتصادي و باستقلاليته. و المرأة لم تكن واقعة تحت الحماية و تابعة للرجل في هذا المجال و في مجالات أخرى و ذات وضعية دونية، إلاّ لعوزها الاقتصادي و حرمانها من مسؤوليات عمل الرجل فائق جهده للاستئثار بها، فهي "مجردة من حقها في تحمّل مسؤوليات الجهاد و السعي و تأمين الرزق و النهوض بأعباء المجتمع[30] رغم التشديد على المساواة خصوصا بين الأفراد الذين تجمعهم قرابة الدم. نعم هي "ليست مهددة بالقتل و ليست محرومة كما يقول إيمانويل تود (على مستوى النص) من الميراث، (بل هي) مبدئيًا محمية من طرف القرآن الذي يظهر كمذهب يعمل على تحسين وضعيتها، و عمليا فإنها محمية من طرف النظام العاطفي الذي يناسب الأسرة الممتدة الداخلية الزواج، (لأنها) ليست أجنبية، خطيرة، و يمكن أن تكون ممقوتة، بل هي ابنة عم يجب لها أن تكون محبوبة و محمية (خصوصا) و أنها لا تهدد الملكية (العائلية) بالانقسام. (و لكن) "الحماية، كما يتابع إيمانويل تود، لا تعني العدالة، بل إنها أحيانا تعني عكسها. إن المرأة المسلمة محمية جسديا لتكون أكثر عرضة للتحطيم اجتماعيا"[31].

حين تغادر المرأة أسرة التوجه ملتحقة بأسرة الإنجاب، فإن مكانتها تكون مجهولة المعالم، خصوصا إذا لم تستفد من الزواج المفضل في النظام الأبوي أي أنها لم تقترن مع ابن عمها. و مادام الهدف الأول من الزواج هو إنجاب أكبر عدد ممكن من الذكور لتقوية صفوف العائلة، فإن وضعية المرأة لا تنشأ إلاّ بميلاد الطفل الأول خصوصا إذا كان ذكرا. من هنا فإن وضعيتها مرتبطة به تزداد اعتبارا بنشأته و صيرورته رجلا و زواجه. و لما كان اندماج المرأة و اكتسابها مكانة لا يتم إلاّ بالزفاف، و كان تعزيز مكانتها لا يتم إلاّ بزواج أحد الأبناء، فإنها تبذل كل جهدها و تستخدم كل الوسائل من أجل صيرورتها أمًا ثم تجعل من علاقتها بأبنائها علاقة استراتيجية لتحقق، و هي حماة، ما لم تحققه و هي زوجة. إن النساء بتعبير عدي الهواري، "لا ينتظرن شيئا من أزواجهن، فهم رجال لامهاتهن لا لهن، إنهن يستثمرن أكثر في أولادهن الذكور، منتظرات بفارغ الصبر أن يكبروا، حتى يتسنى لهن أن يحيين شبابهن الاجتماعي بجسم نساء عجائز"[32].

على هذا الأساس كانت المرأة داخل الأسرة الأبوية التقليدية كلما تقدم بها السن أمًا و حماة كلما ازدادت مكانة و سلطة و كلما استفادت من امتيازات النظام الأبوي ماديا و معنويا، لذلك فإنها تصبح الحارسة لقيمه المدافعة عن احترامها. "فهي التي تحثّ بناتها للتحيّز إلى إخوتهم في حالة الصراع مع زوجاتهم، و هي التي تدعو بناتها إلى التخلي عن أنصبتهم في الميراث إذا وجد، و هي التي تربي أحفادها بتلقينهم الحذر من أماتهم، و أخيرا هي التي تعترض على أن يستقل ابنها بأسرته النووية (عن العائلة)"[33].

يحدث الأمر كما لو أن المرأة لا تكتسب مكانة أو سلطة داخل الأسرة إلاّ إذا استبطنت الثقافة الأبوية فأصبحت هذه الأخيرة الموجه الأساسي لسلوكها لا فرق في ذلك بينها، في عالم النساء، و بين زوجها أو ابنها في عالم الرجال.

4- المرأة كمحل للعنف في الأسرة التقليدية

تتسم العلاقات القرابية داخل الأسرة التقليدية بكونها لا مساواتية، حيث يمسك الأب بزمام السلطة المطلقة بوصفه صاحب الملكية العائلية التي تضمن له الاستقلالية. و هي سلطة تجد مصدرها في مركزه الاجتماعي الذي تمنحه إيّاه الثقافة الأبوية بوصفه وليا و كافلاً و حامياً إجتماعيا لأفراد العائلة. كما تجد مصدرها في الدين الذي يوصي بخفض جناح الذّل للوالدين، خفضا دفعت به الثقافة الأبوية إلى أبعد الحدود، فلم تكتف بالرحمة غاية له، بل جعلته خضوعا مطلقا سواء أكانت غايته رحمة أو خوفا أو غير ذلك. و قد عززت هذه الثقافة طاعة الوالدين و الخضوع لهما بتأكيدها على الصلة بين غضب الوالدين و غضب اللـه، إذ جعلت دعاء الشر صريحا أو ضمنيا عقابا نافذا، لا يفيد تراجع الوالدين عنه في شيء، لأن نفاذه خارج عن إرادتهم. بمعنى أنه يكفي العقوق بهم و تأثرهم له حتى يجلب ذلك على العاق سخط السماء. لهذا السبب، فإن مجرد إحساس الأبناء أنهم أغضبوا والديهم يجعلهم يخشون العقاب الغيبي المجهول الذي ينتظر أن يمسهم في ذواتهم أو في أموالهم، الأمر الذي يجعلهم دائما يجتهدون في إرضائهم و يتبعون "الأف" أو "النهر" عند حصولهما بالقول الكريم طلبا للعفو و الغفران.

و لا شك أن السلطة الأبوية، في ظروف موضوعية و نفسية كهذه، غالبا ما تمارس بارتياح و بدون قيود غير تلك التي تلزم بها الأعراف و التقاليد التي يجسمها سلوك الأب فلا ينبغي أن يكون بمحتوي يفوق حجمها. و من هنا التأديب بالضرب و التوبيخ بالشتم و السبّ، و من هنا الأوامر الواجبة التنفيذ بلا تأجيل و النواهي التي لا يجوز معها الجدل و التي تحمل معارضتها في طياتها العقاب.

نعم تلهم السلطة الأبوية الرهبة و الخوف و تدفع إلى الطاعة و الخضوع سواء أمارس الأب على أطفاله حقه في الضرب أو التخجيل أو الاستهزاء أم لا. و بهذا المعنى تتطابق السلطة و العنف في شعور الأفراد الذين تربطهم بها علاقة تبعية. فإذا هي نفذت عقابا، فإنها تجسم العنف في صورته المادية، و إلاّ فإنها تظل حاملة تهديدها الموقوت الذي تكرسه كعنف رمزي القواعد الأخلاقية و العرفية و أشكال الخطاب و التمييز بين الأفراد في المجال و أثناء توزيع الأدوار.

و إذا كانت السلطة الأبوية تمثل علاقة خاصة كونها فوق إرادات أفراد العائلة ذكورا و إناثا على السواء، و كان العنف كوسيلة لتكريسها يأخذ كافة الأشكال الممكنة و يمارس في مختلف الميادين الحيوية المرتبطة بتنظيم الأسرة و بقائها، فإن تركز السلطة في يد الأب لا يعني إحتكارها من طرفه احتكارا لا يبقي معه لأفراد الأسرة الآخرين شيئا. ذلك أن الحفاظ على السلطة الأبوية في حد ذاته، يتطلب تخويل جانب منها للأبناء المتزوجين و للأم و قد أصبحت حماة. و من جهتهم يجد هؤلاء مصلحتهم في أن يكونوا للسلطة الأبوية لسانها الناطق و يدها الضاربة. على هذا الأساس ليست ممارسة العنف حكرا على الأب وحده، بل هي سلوك يطبع علاقة الأب بالبنت أو الزوج بالزوجة أو الأم بالبنت أو الحماة بزوجة الابن أو الأخ بالأخت، بدرجة أو بأخرى إذا نحن لم نتطرق إلاّ إلى المرأة كمحل للعنف ضمن الحياة الأسرية.

تحتل المرأة في الأسرة الأبوية التقليدية، و ضمن العلاقات القرابية – كما أسلفنا – وضعية دونية، حتى أنها لا تستطيع أن تزعم أن عائلتها أو البيئة التي ولدت فيها قد أرادتها و قبلتها و أحبتها و اعترفت بذاتها و اعتبرت وجودها مفيدا[34]، ذلك أن المرأة منذ ولادتها تواجه مجتمعا رافضا لوجودها، يلقاها متجهما حزينا، يمارس من خلال رفضه لها عنفه على كل أنثى مدركة، إذ لا يترك لديها مجالا للشك في أنها، هي الأخرى، قوبلت بالرفض حين ولدت و أنها لا تزال كانئا منبوذا. و بعبارة أخرى، إذ كانت الصبية الحديثة الولادة لا تعي ما يواجهها من رفض، و لا ما يقع عليها من عنف رمزي، فإن الذي يتحمل تبعة ذلك هو كل أنثى بلغت سن الإدراك.

و إذ تعبّر النساء عن عدم قبولهن لازدياد الأنثى، فإنهن يحققن غايتين على الأقل :

1- التعبير عن إرادة الرجال في الاستزادة من المواليد الذكور لتقوية الجماعة الأغناتية، مادام في تكاثرهم زيادة في اليد العاملة شرط الزيادة في الموارد المعاشية، و تأكيد لمكانة الأسرة بين غيرها من الأسر المشكلة للمجتمع فرقة أو خروبة أو عرشا.

2- الاحتجاج على وضعيتهن المزرية الدونية، فلا يردن للمولودة أن تكون في مثلها، و يَوْدَدْنَ لو لم تجيء إلى عالم ينكر عليها إنسانيتها و مكانتها الفعلية في الأسرة و المجتمع.

إن البنت التي ترفض عند ولادتها رفضا يريده الرجال و تعبر عنه النساء، لا تنجو من وطأة الثقافة التي رفضت من أجلها رحمة بها. فهي سوف تخضع، بالتلقين أحيانا و بالعنف أخرى، لتنشئة إجتماعية تهيؤها لقبول وضعيتها الدونية و وجودها المزدري، و يصدمها واقع التمييز بينها و بين أخيها الذكر في المجال و الخطاب و لحظات اللهو و الأكل و النوم و في الهندام و في استعمال الجسم ساكنا أو متحركا و في علاقتها بأنواع من الأشياء و أصناف من الرجال و النساء. فإذا كان أخوها ينسب، بعد الختان، إلى عالمه الرجولي الذي يهيؤه لدوره الإقتصادي و يلقن فيه الخشونة و التأثير العنيف على موضع الإنتاج و وسائله و أشيائه المختلفة (التأثير في الأرض بالحرث، و الأشجار بالقطع و النبات بالحصاد، و الحيوان بالذبح…) و الاعتزال المحتقر لعالم النساء[35]، فإنها تنسب إلى عالمها الأنثوي حيث تهيؤها النساء إلى دورها التعبيري، و يحددن وجودها ضمن علاقة مع الأشياء و الناس تتطلب منها التصرف بعناية و لطف و ليونة. و مثال ذلك أنها في ممارستها نشاطها المنزلي تتعامل مع الأواني الفخارية السهلة الإنكسار و مع الفرش و الألبسة السهلة التمزق أو الاحتراق و مع مشتقات الحيوان السهلة التغير الطعم أو الكسر أو الفساد (الزبدة، الحليب، البيض...) و مع الأطفال الأطرياء العود السريـعي التأثر بالبرد و الحرارة و المرض. و تجري ممارسة المرأة دورها هذا داخل مجال يلهم العنف هو الآخر، طالما أنه يحصر الحركة أثناء العمل المنزلي في نطاق العناية و الليونة و اللطف و تقيد الحرية في نطاق الأقسام المغلقة للمجال و الوظائف المرتبطة بها : المطبخ و الحوش و غرفة النوم.

إنه مجال يحقق بانغلاقه و بتبعية وظائفه الاعتزال الخاضع للخوف من الرجال، المجل لسلطتهم، أيا كانت طبيعة العلاقة التي تربط المرأة بهم. و بهذا فإن المرأة منذ نعومة أظافرها تخضع لضوابط تجعل منها موضعا للعنف أكثر منها طرفا فاعلا فيه، تمارسه بدرجة ما، و بدرجة ما أخرى يقع عليها. و مما يعزز وقع العنف عليها أنها تُلقن قيما تؤكد على كونها كائنا ضعيفا هش البنية، سريع العطب، يحقق العنف عليها آثاره بشكل أكيد. كما تلقن قيما تربط فوزها الاجتماعي، الذي يبدأ تحقيقه بالزواج، بجمالها و عفتها و هما الميزتان الأكثر تعرضا للضرر حين يقع فعل العنف عليها. فجمال الوجه و الشعر و القوام، حسب المعايير التقليدية، إذا تأثرت نتيجة ضرب أو سقوط قل احتمال المرأة في الزواج كعلاقة ضرورية لاكتساب مكانة اجتماعية و تحسينها بالإنجاب، و استثمار العواطف في الأبناء كوسيلة للسلطة و تحقيق الذات استدراكا للطفولة و الشباب المهملين. كذلك إذا فقدت المرأة بكارتها، لسبب من الأسباب، فإن مكانتها تزداد دونية، و يتحول وضعها المزدري ازدراء مؤقتا إلى وضع مؤبد الازدراء، أو تمتد إليها يد الشرف الأبوي بالانتقام فتضع حدا لوجودها ككائن لا يتصور بقاؤه إلا عفيفا، لأن في عفته شرف الرجال.

و رغم أن جمال المرأة و عفتها تخدمان نفس الغاية، إلا أن التأكيد على العفة يفوق التأكيد على الجمال. فالمرأة التي لا عفة لها ينظر إليها بعين الاحتقار و أنها مبتذلة تشبع الرغبة المرتبطة بالفساد، لا بعين الرضا و الاستمتاع المفضيان إلى الزواج الدائم و الفوز الاجتماعي. لذلك، فإن بعض الأوساط الاجتماعية تعاقب المرأة التي تسعى إلى تدنيس عرضها بقص شعرها -و شعر المرأة تاجها- انتقاصا لقيمتـها الجمالية و إلحاقا لتدنيس العرض بتدنيس الجمال[36].

تنشأ المرأة إذن وسط بيئة يجعل منها التـقلين و العنف كائنا سلبيا ينال اعتبار المجتمع حين يقبل باستبطان قيمه و معاييره و يرضخ لقواعده الثقافية المتجاوزة للطبيعة بالتحليل و التحريم و الإجازة و المنع و ما يرتبط بهما من جزاء. لذلك فإن قيمة المرأة تحددها الثقافة الأبوية لا الطبيعة. فتهمل فيها الرغبات و الميول و المواهب و الأفكار، لتختزلها في كائن يتأكد وجوده حين يراد و حين يراد له لا حين يريد. ذلك أن في اختياره مساسا بحق استأثر به الرجال، مما يستلزم إقصاء المرأة المعبرة عن ارادتها و تهميشها، و في الإقصاء موت معنوي يستتبع لا محالة الموت الحقيقي الأكيد.

في هذا الإطار يدخل حق الجبر الذي يمارسه الأب على ابنته عند طلبها للزواج، غاضا الطرف عن رأيها، مقرنا رضاها بسكوتها، مستبعدا منها كل معارضة أو احتجاج. صحيح أن الزواج في المجتمع التقليدي علاقة تخص عائلتي الزوجين لا هذين وحدهما، و أن الفتى مثل الفتاة يتولى أبوه أمر زواجه و يختار له، بدلا منه، العائلة التي توفر أفضل الأنساب، غير أن للفتى هامشا من الاختيار يخفف من وطأة الجبر، و يحوله إلى اقتراح يقبله الفتى أو يرفضه من غير أن يعتبر ذلك معارضة صريحة أو ضمنية للإرادة الأبوية، خصوصا إذا كان راشدا و مؤديا دوره باجتهاد و قادرا على تدبير أمور الحياة. فإذا لم يعجبه اقتراح أبيه الأول قدم له أبوه اقتراحات أخرى حتى يرضى أو يكون هو الذي يقدم بديلا يقبله أبوه أو يرفضه حسب ما يقتضيه النسب الأفضل و المصلحة العائلية. فإذا اقترنت الرغبتان بدأ التحضير للزواج.

و ليس معنى ذلك أن الفتى يعبر لأبيه مباشرة عن رغبته قابلا أو رافضا، بل إنه يفعل ذلك بواسطة رسول. و لكن الأمر يتم بصورة يلاحظ معها التواصل بين رجلين يمثل أحدهما السلطة العائلية و يخشى فقدانها فلا يتعسف في استخدامها بل يشعر الطرف التابع لها بقيمته الاجتماعية كرجل يتأكد بالزواج، و يمثل الآخر الطرف التابع تبعية تنطوي على الاحترام لا على الامحاء، و الذي يفسح لإرادته المجال كي تعبر عن بعض الاستقلالية و توحي أحيانا بالتمرد المحتمل على التعسف في استخدام الحق لا على الحق ذاته، حق الأب في أن يختار لأبنائه النسب المشرف و لأبنائهم الأخوال المشرفين.

على هذا الأساس، فإن حق الاختيار لا تنتزعه السلطة الأبوية من الفتى بقدر ما تنتزعه من الفتاة، و أن هذا الانتزاع و هذا الحرمان من ممارسة حق الاختيار لا يمارس كعنف على الفتى بقدر ما يمارس على الفتاة، باستخدام كل الوسائل التي توفرها التقاليد و الأحكام الشرعية لتعزيز السلطة الأبوية و جعلها ذات مصداقية و نفاذ. و لا يبقى للفتاة من شيء بعد أن يستملك بشأنها القرار سوى عزائها أنها أريدت و وقع عليها الاختيار، و بسببها استحقت عائلتها توفير النسب الأفضل و الحموة المشرفة. فما كان لهذه القيم في نهاية المطاف أن تثار لو لم تكن العائلة تنطوي على فتاة صالحة للزواج.

و مثلما يباشر الأب حقه على ابنته في الجبر يمارس عليها هذا الحق أعمامها بعد موته. ذلك أن الإكراه حق رجولي كالولاية لا تنوب فيه الزوجة عن زوجها. فإذا حاولت المرأة مثلا التعبير عن إرادتها في تزويج ابنتها لمن تريد، نجم عن ذلك صراع مع أعمام البنت قد يصل إلى فصل هذه الأخيرة عن أمها ابعادا لها عما قد تلقنها إياه من أفكار تجعلها تتمرد على السلطة الأبوية بالنيابة أو تجعلها، أكثر من ذلك، تحيد عن التربية الحسنة و تعرض للدناسة الشرف الأسري. و ليس حق الإكراه مشروط الممارسة بواجب التزم به الأعمام نحو زوجة أخيهم و أبنائها في النفقة و الحماية، بل هو حق غير مشروط خوّلته لهم الثقافة الأبوية سواء أكان يجمعهم بزوجة أخيهم المتوفى سكن واحد أم كانوا مستقلين عنها إقامة و معاشا. الأمر الذي يفهم منه أن الكفالة كأساس للسلطة لا يستتبع غيابها دائما زوال هذه الأخيرة.

و كما تحرم المرأة من حقها في الاختيار أو أخذ القرار، فإنها تحرم من حقها في ملكية الأرض و توارثها[37] حرمانا يصور مدى العنف الذي تكون المرأة محلا له في العائلة تحت سلطة أبيها أو أخيها أو زوجها أو اخوة هذا الأخير. فالأب حين ينقل السلطة لأحد أبنائه عند موته مثلا، إنما يحرم من الإرث بناته أساسا لا أبناءه الآخرين، لأنه إذا انفجر الصراع حول ملكية الأرض، فإنه قد ينتهي بأخذ بعض الإخوة أو كلهم نصيبه، أما المرأة، فلا ينظر في غالب الأحيان إليها لا كطرف في الصراع و لا كصاحبة حق في الإرث.

أما في علاقة الزوج بزوجته، فإن العنف الواقع على المرأة يأخذ شكل اللامبالاة في أبسط صوره و يعاش علنيا كل يوم، كقاعدة توجّه سلوك الزوجين و تحدد مسارهما ضمن العلاقات السائدة بين الأقارب الآخرين. "إن اللامبالاة التي يتعامل بها الزوج مع زوجته، مؤكدا عدي الهواري، و الخوف الذي يجعلها تشعر به و تقديس الأم الذي يدخل في دوره كرب أسرة، هي العناصر الأساسية التي توجه سلوك الأفراد داخل العائلة، و التي تبنين علاقاتهم و التي تنظم التراتبية لدى الجماعة (المنزلية). إن الزوجة ذات الشخصية القوية مدعوة إلى جعل ميزاتها في خدمة زوجها، لتبيّن أن رجولة هذا الأخير فوق كل اعتبار[38].

نعم توجب الثقافة الأبوية على المرأة خشية زوجها و الامـتـثال لإرادته تماما مثلما أوجبت من قبل خشيتها لأبيها و الخضوع لسلطته، رابطة هذه الخشية قبل الزواج و بعد بالعفة التي لا يكون إلاّ بها النسب الشريف و الخلف الطاهر. فكما أن المرأة التي لا تخشى أباها قادرة على إقامة علاقات جنسية قبل الزواج، مما يعرض شرف العائلة للدنس، و يزهد العائلات الأخرى في الارتباط بها بالنسب، فإن المرأة التي لا تخشى زوجها قادرة هي الأخرى على ألاّ تضمن نقاوة الخلف. إنه الأمر الذي ينزع عن الزوج كل اطمئنان و يجعله يسارع بالطلاق تفاديا لأي أثر قد ينجم عن علاقات جنسية محتملة الوقوع مع رجال آخرين. و ليس هؤلاء بالضرورة رجالا غرباء عن العائلة، بل قد يكونون إخوة الزوج أو أقاربه الآخرين، لأن كل رجل عرضة لفتنة المرأة و إغرائها، ما دامت السهم الذي يضرب الشيطان به الرجل.

من هنا محدودية العلاقة بين نساء الأسرة و رجالها، و قلة الحديث بينهم و جعل تبادله محصورا في الضرورة المطلقة. فإذا أبدى سلوك المرأة أو حديثها بعض المودة و الحميمية تجاه الرجال، فإن ذلك يجعلها محكوما عليها بالإباحية و الافتقاد إلى الميزات الضرورية لتأسيس أسرة و الحفاظ على شرف الزوج و تربية الأولاد على المبادئ الأخلاقية. و بناء على اعتبار المرأة موضوع فتنة، فإنه يحتمل فيها أن تضر بوحدة الأسرة و تماسكها، من خلال إضرارها بشرف زوجها. لذلك فهي موضع حذر و مراقبة و ضبط و تأديب و تهديد.. و اهمال و إغفال توخيا للفتنة المفضية للتفكك.

و على العموم، فإن علاقة الرجل باخوته، و أخواته و آبائه أي أقاربه من الدرجة الأولى، أهم و أسبق من علاقته بزوجته. لهذا فإنه في حالة النزاع، لا يأخذ الزوج أبدا موقفا مع زوجته بل غالبا ما يأخذ موقفا ضدها مع أمه أو اخوته و ذلك بتوبيخها أو زجرها أو ضربها ما دام الضرب حقا له عليها إن توازن العائلة مضمون مادام الرجل في مأمن من تأثير زوجته عليه، و مادام لا يعير اهتماما لكلامها و نصائحها، و مادام لا يفضلها على حساب زوجات إخوته، أي مادام الزوج قويا و عنيفا.

و ليس معنى هذا أن العنف داخل الأسرة التقليدية لا يمارسه إلاّ الرجال على النساء و لا أن كل النساء محل للعنف، بل غالبا ما يجد العنف نفسه مرمزا في سلوك النساء، فيكون أن ينتج و يعاد، خصوصا إذا وجد في إحداهن من لها مصلحة تحققها من خلال الحرص على احترام القيم المنتجة للعنف و الترويج للثقافة الأبوية التي تسنه وسيلة للحفاظ على النظام القائم، كما هو الشأن بالنسبة للحماة. نعم تتنكر المرأة لبنات جنسها منذ أن تصبح أما لأبناء متزوجين: إنها الأمومة التي تجعل من المرأة عدوا للنساء.

لا تعاني النساء، إذن، كلهن من وطأة "القيم الأبوية، طالما أن هناك (امرأة) واحدة تستفيد: أم الأطفال الذكور البالغين. إن زوجات الأبناء هن عن اللواتي يتحملن كل الثقل و اللواتي يعانين من اختناق شخصيتهن و احتقار أجسامهن، و انتقاء حميميتهن، و افتقاد الحنان تجاههن، باستثناء ما يأتيهن من الأطفال الذين مازالوا صغارا، و الذين من خلالهم سوف ينتقمن بامتلاكهم و تدليلهم إلى الأبد[39]. لذلك فأن " إعادة الإنتاج الاجتماعي (للعنف) مضمونة، في نفس الوقت مع هيمنة الرجل بما أن النساء يقبلن العبودية ضمن الأمومة، حيث يجدن مصلحتهن بالاستفادة كأمهات من (منافع) النظام[40].

خلاصة ختامية

تقدم الأسرة في المجتمع الجزائري التقليدي نماذج عن العنف الواقع على المرأة، لا يمكن دراسة واحدة، و إنما تميزت، الوقوف عليها و الاحاطة بها. لذلك اكتفينا من الأمثلة، بما يعطي صورة ما عن الظاهرة في علاقتها بالإطار الإجتماعي العام، أي رابطين إياها بوضعية المرأة الدونية كنتيجة لنوعين من المتغيرات : متغيرات مستقلة أساسية متمثلة في النظام العام و توزيع العمل و المشاركة في الإنتاج و الموقع في البني الاجتماعية ؛ و متغيرات مستقلة ثانوية، لأنها وسيطة بين وضعية المرأة و العوامل المسؤولة أساسا عنها، متمثلة في التراث الديني و التقاليد و الأعراف القبلية و النزعات النفسية[41]. و من هنا محاولة التحليل الضرورية للنظام الأبوي التقليدي و العائلة التي على صورتها يقوم تنظيمه الاقتصادي و السياسي.

بالتحليل يظهر العنف في المجتمع الجزائري التقليدي وسيلة تنظيمية معبرة عن الترابط أكثر منه ظاهرة مرضية تعكس التنافر. و مثال ذلك الحالة التي يقال فيها للإبن الذي يعاقبه أبوه بالضرب : "ضربك أبوك حماية لمصالحك"، أو " ضربك ليجعل منك رجلا"، أو الحالة التي يقال فيها للمرأة " ضربك زوجك لأنه يحبك و يغار عليك و يريد أن تكوني أفضل النساء". على هذا الأساس لا يجد الإنسان في هذا المجتمع تناقضا بين العنف و الحب و الدفاع عن المصلحة، بل يجدها مرتبطة ارتباطا منطقيا. لذلك فإننا إذا تجردنا من نظرتنا إلى العنف على أنه ظاهرة مرضية، في كل مجتمع و في كل حين، و وضعناه في إطاره الخاص، و قمنا بتحليله في حد ذاته، فإن المعرفة النظرية و الأدوات المنهجية المتوافرة لدننا لا تزيدنا عند دراسته إلا فهما للواقع.

عرفنا أن المجتمع التقليدي يؤكد على الأقارب الذكور و على انصهار الفرد في الجماعة و الاخلاص لها، لأنه لا وجود له إلا داخلها. و كل ما هو خارج عن نطاقها يعتبر غريبا و محذورا، يجد كل فرد في الجماعة نفسه مستعدا لمقاومته و الشدة عليه و شهر العنف تجاهه. و ليست علة ذلك رفض الغريب بدافع عنصري او ثقافي أو غيرهما، بل علته الحفاظ على تماسك الجماعة و وحدتها، لإمكانها إنتاج وجودها.

إنه مجتمع خاضع في انتاج وجوده و اعادة انتاجه لرحمة الطبيعة و المناخ، و في غياب وسائل و أدوات متطورة، لا مفر له من وضع تنظيم صارم للانتاج و الاستهلاك. و لما كانت القوى البشرية تعوض النقص الذي تبوء به وسائل الانتاج، و كان الرجل في تصور المجتمع هو أقدر من المرأة على التأثير في الطبيعة و القيام بالدور الاقتصادي، فلا مفر أن يؤكد هذا المجتمع على الذكور. و لما كان العمل جماعيا على مستوى الملكية العائلية أو خارجها، و كان وجود المرأة بين الرجال مدعاة للفتنة و الاضعاف، فإن القيام بالانتاج، على أتم وجه، يتطلب اقصاءها من الوسط الاقتصادي، في نظر المجتمع. كذلك لما كان الرجل بهذا الوسط ألصق فهو به أعرف، و لأن ذلك ضروري لتنظيمه، فقد أعطى نفسه هذا الحق. كما أعطى نفسه حق التمثيل السياسي، نظرا لأخذه على عاتقة دور الدفاع عن الوسط الانتاجي ملكية زراعية و مراعي و موارد مياه. أضف إلى ذلك أنه على مستوى الثقافة هناك عناصر يمكن استغلالها لتكريس هذا الواقع، لأنها تخدم الجماعة تماسكا و وحدة.

إن اقصاء المرأة اجتماعيا و خضوعها للرجل كعنف، لا يمكن للمجتمع حسب الثقافة الأبوية أن يرى وجوده إلا به، نظرا للأسباب المذكورة، و التي جعلت المجتمع يعقلن العلاقة بينه و بين الطبيعة فيجعل التنظيم و توزيع الأدوار و ممارسة السلطة تتم بهذه الصورة. و لا شك أنه لو وجدت شروط مادية و ثقافية أخرى لكان الانسان أقر تنظيما على مستوى الأسرة و على مستوى المجتمع بصورة مختلفة تماما و كما تتم عقلنة دمج الفرد ضمن الأسرة بتنشئته على قواعد ضابطة لعلاقته بأقاربه، كما سبق الذكر، تتم عقلنة دمج الأسرة داخل المجتمع.

إن الأسرة الأكثر اندماجا هي الأكثر توفيرا للنسب. و حتى تكون قادرة على ذلك، ينبغي عليها تجسيم القيم الاجتماعية بقوة، و على رأسها قيمة الشرف. و لما كان الشرف لصيقا بالمرأة، فإن التشديد على عفتها علته الحفاظ على اندماج الأسرة في المجتمع. و ليس معنى ذلك أن ما يقع على المرأة من قسوة و عنف لا تتلقى عليه مقابلا. زواج المرأة مثلا ليس قضيتها وحدها، بل تخص أسرتها كلها، و لا يشفع لها أن تكون شريفة حتى تطلب للزواج، إذا كانت إحدى أخواتها سيئة السمعة. فالمجتمع يحكم من خلال هذه على العائلة كلها، فلا يرتبط بها بالنسب، إلا إذا تحيزت للمجتمع على حساب ابنتها، فسارعت إلى عقابها بما يرضي القواعد الاجتماعية.

لذلك، فإن الأب لا يقسو على ابنته أو يعنفها إلا امتثالا لقواعد ترى التساهل مع المرأة تواطؤا قد يفضي إلى انحرافها و اضرارها بوحدة الجماعة. و هو أمر ينطبق على الزوج في تعامله مع زوجته حين يزجرها أو يضربها تحيزا للعائلة و حفاظا على تماسكها أو حين يطلقها دفعا للشبهة عن العائلة أو حين يحرمها باسم الاعراف من حق الحضانة، حتى لا يتربى أطفاله بعيدا عن العائلة فيكونوا عرضة لتربية قد تجعل منهم أعداء لاقاربهم الأولين. أما حين تتجاوز المرأة سن الفتنة، فإن المجتمع يرفع عنها كل رقابة بل يخولها، هي، حق الرقابة هذه و يسلحها بالعنف الرمزي لحماية القواعد التي على أساسها ينتظم المجتمع. و لكل امرأة نصبيها من السلطة و العنف حين تصبح حماة.

المراجع

1- مراجع باللغة العربية

- فريدريك إنجلس، أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة، موسكو، دار التقدم (بدون تاريخ).

- ر. بدودون؛ ف.بوريكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة د. سليم حداد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986.

- نوال السعدواي، قراءة جديدة لاين خلدون، أعمال الملتقى الدولي الأول لابن خلدون، فرندة 1-4 ديسمبر 1983، المركز الوطني للدراسات التاريخية، الجزائر، 1984.

- هشام شرابي، البنية البطركية، بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطلبعة، بيروت، 1987.

- هشام شرابي، مقدمات لدارسة المجتمع العربي، الدار المتحدة للنشر، بيروت، دار الطليعة، الطبعة الثانية، 1974.

- عدي الهواري، الاستعمار الفرنسي، سياسة التفكيك الاقتصادي و الاجتماعي (1830-1960) ترجمة جوزف عبد الله، دار الحداثة، بيروت، 1983

- محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون، العصبية و الدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، بلا تاريخ.

- حليم بركات، النظام الاجتماعي و علاقته بمشكلة المرأة العربية، في المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 34، ديسمبر 1981.

2- مراجع باللغة الفرنسية

- Andrée Michel, sociologie de la famille et du mariage, Paris, PUF, 3ème édition, 1986.

- Bourdieu, sociologie de l’Algérie, Paris, PUF, 7ème édition, 1985.

- L. ADDI, les mutations de la société algérienne, famille et lien social dans l’Algérie contemporaine. Paris, Ed. La Découverte, 1999.

- R. DESCLOITRES; L. DEBZI? Système de parenté et structures familiales en Algérie, in A.A.N., Paris, Ed. Du C.N.R.S., 1963.

- M. GADANT, “Les jeunes femmes, la femme et la nationalité algérienne”, In Peuples méditerranéens, N° 15, Avril-Mai, 1981.

- M. KHELLIL, La Kabylie ou l’ancêtre sacrifié, Paris, Ed. L’Harmattan, 1984.

- M. PELLETIER, L’éducation féministe des filles, et autres textes. Paris, Ed. Syros, 1978.

- Emmanuel TODD, La troisième planète, structures familiales et systèmes idéologiques, Paris, Ed. Du Seuil, 1983.

- Camille LACOSTE-DUJARDIN, Des mères contre les femmes, Paris, Ed. La Découvert, 1985.

محمد حمداوي - Mohamed HAMDAOUI

الهوامش

[1]– في هذه العبارة إشارة إلى كتاب فريدريك انجلس، أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة، موسكو، دار التقدم (بدون تاريخ).

[2]– لم أجد أفضل تعبيرا عن العلاقة بين العدل و الملك من هذا النص الذي تحتفظ به الذاكرة: …"العدل أسس الملك"

صه صه لا تحكي

الملك أساس العدل

أن تملك سكينا، تملك حقك في قتلي".

[3]- بودون، ر.؛ بوريكو، ف..- المعجم النقدي لعلم الاجتماع.- ترجمة د. سليم حداد، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1986.- ص 395.

[4]- أنظر:

Michel, Andrée.- Sociologie de la famille et du mariage.- Paris, P.U.F, 3éme édition, 1986.- p.7.

[5]- أنظر نفس المرجع.- ص.8.

[6]- السعدواي، نوال.- قراءة جديدة لابن خلدون.- أعمال الملتقى الدولي الأول لأبن خلدون، فرندة 1-4 ديسمبر 1983، الجزائر، المركز الوطني للدراسات التاريخية، 1984.- ص.54.

[7]- أنظر : بودون، ر.؛ بوريكور، ف..- مرجع سابق.- ص.396.

[8]- السعداوي، نوال.- مرجع سابق.- ص .55

[9]- شرابي، هشام.- البنية البطركية، بحث في المجتمع العربي المعاصر.- بيروت، دار الطليعة، 1987.-ص 28.

[10]- أنظر عدي، الهواري. : الاستعمار الفرنسي، سياسة التفكيك الاقتصادي و الاجتماعي (1830- 1960) ترجمة جوزف عبد الله، بيروت، دار الحداثة، 1983.- ص.ص. 55-66.

[11]- Bourdieu.- Sociologie de l’Algérie.- Paris, PUF, 7éme édition, 1985.- p.90.

[12]- أنظر بورديو.- نفس المرجع.- ص 91.

[13]- أقول فرضا، لأن هذه المسألة في حاجة لإثبات صحتها إلى دراسات سيكولوجية تناولت الشخصية القبلية بالتحليل.

[14]- أنظر : البنية البطركية.- مرجع سابق.- ص.40.

[15]- أنظر : الجابري، محمد عابد.- فكر ابن خلدون، العصبية و الدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، الدار البيضاء.- دار النشر المغربية، بلا تاريخ.- ص.253.

[16]- ابن خلدون.- الجزء 2.- ص.424.

[17]- بورديو، بيير.- مرجع سابق.- ص.21

[18]- عدي، الهواري.- مرجع سابق.- ص.14.

[19]- نفس المرجع.- ص.15.

[20]- أنظر :

Bourdieu, P.- Sociologie de l’Algérie.- Op. Cité.- p.p. 13-14.

[21]- أنظر :

Addi, L..- Les mutations de la société algérienne, famille et lien social dans l’Algérie contemporaine.- Paris, Ed. La Découverte, 1999.- p.43.

[22]- أنظر :

Descloitres, R. ; Debzi, L..- Système de parenté et structures familiales en Algérie.- in Annuaire de l’Afrique du Nord.- Paris, Ed. Du C.N.R.S., 1963.- p. 33.

[23]- انظر :

Addi, L..-Op.Cité.- p.44.

[24]- أنظر :

Gadant, M..- Les jeunes femmes, la famille et la nationalité algérienne.- In Peuples méditerranéens, N° 15, Avril-Mai, 1981.-p.43.

[25]- Khellil, M..- La Kabylie ou l’ancêtre sacrifié.- Paris, Ed. L’Harmattan, 1984.- p.14.

[26]- Khellil, M..- Ibid.- P.37.

[27]- من قصيدة لحافظ ابراهيم يقول فيها :

أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق

كلا و لا أدعوكم أن تسرفوا في الحجب و التضييق و الإرهاق

[28]- تقول مادلين بيليتيه في إطار مدافعتها القوية عن المرأة ما يلي :

" الأسرة هي المكان الذي تنشأ فيه و تنمو السيطرة المادية و الايديولوجية، سيطرة الأعراف و الأحكام المسبقة التي لدى الرجال على النساء.

" تعيش النساء انغلاقهن في مجال محدود ماديا وضعيتهن الدونية، حيث أن اضطهادهن لا شك فيه : متروكات للاعتناء بالبيت و إنجاب الأطفال، فإنهن على غير اتصال بالعالم الخارجي، و على غير علم بالمستقبل و لا صلة لها بالعالم إلاّ بواسطة الرجل. الأسرة و الزواج هما السمة الرسمية للحياة السعيدة: الدور المنوط بالرجل هو النشاط : إنه ينتج، يحارب، يبدع، العالم كله ملكه، أما عالم المرأة فلا يتجاوز جدران بيتها". أنظر :

Pelletier, M..- L’éducation féministe des filles, et autres textes.- Paris, Ed. Syros, 1978.- p.16.

[29]- بركات، حليم.- النظام الاجتماعي و علاقته بمشكلة المرأة العربية، في المستقبل العربي.- مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 34، ديسمبر 1981.- ص.ص. 56-57.

[30]- نفس المرجع.- ص.55.

[31]- Todd, Emmanuel.- La troisième planète, structures familiales et systèmes idéologiques.- Paris, Ed. Du Seuil, 1983.- p.161.

[32]- Addi, L..- Op. cité.- p.69.

[33]- Ibid.- p.70.

[34]- أنظر شرابي، هشام.- مقدمات لدراسة المجتمع العربي.- بيروت، الدار المتحدة للنشر، الطبعة الثانية، 1975.- ص.36.

[35]- تقول فاطمة مرنيسي بهذا الخصوص "تستولي (المرأة) على إبنها الذكر الذي يسمح لها به المجتمع حتى سن الختان، حيث يضمه إليه العالم الأبوي، (ثم) يفصل عنها ليسجل القطيعة مع الحريم و يروض على أن يسيطر على كل ما هو أنثوي داخل ذاته و خارجه".- (Mernissi, pp.27-30).

[36]- معيار جمال الشعر في الثقافة التقليدية هو طوله و نعومته و نقاؤه. فهو لا يقص إذن إلا لعاهة تمسه مباشرة أو تمس جلد الرأس أو للتشهير بالمرأة العاهرة.

[37]- يقول حليم بركات : "لا توال المرأة محرومة في الواقع من حق توارث الأرض و تملكها، و تزال عرضة لجرائم الشرف و الزواج دون موافقتها، و العقاب حين لا تتقيد بالتقاليد المتبعة. و هي لا تزال مضطرة للتظاهر بعدم امتلاك السلطة حتى حين تملكها".- بركات، حليم .- مرجع سابق.- ص.ص. 56-57.

[38]- أنظر عدي، هواري.- مرجع سابق.- ص.69.

[39]- أنظر : عدي، الهواري.- مرجع سابق.- ص.ص.68-69.

[40]- Lacoste Dujardin, Camille.- Des mères contre les femmes.- Paris, Ed. La Découvert, 1985.- p.184.

[41]- أنظر : بركات، حليم.- مرجع سابق.- ص.54.

Text

دفاتر إنسانيات

- عدد 01 : الجزائر تحولات اجتماعية و سياسية

- عدد 02 : الجزائر : الهوية والتاريخ والتحولات العمرانية

- عدد 03 : المجتمع المدني و المواطنة

- عدد 04 : أنثروبولوجيا المجتمعات المغاربية : بين الماضي و الحاضر

- عدد 05 : الشباب ومسألة الاعتراف في الجزائر دراسة حالات

- عدد 06 : الصحراء مجتمعات و ثقافات

- عدد 07 : في الهجرة و المنفى

- عدد 08 : التسمية بين الأعلام و المعالم